ছবিযাপন – শিল্পীর স্বাধীনতা ও কেন্দ্রিক-বিকেন্দ্রিক পরিচালনা

স্বাধীনতা ব্যপারটা বেশ মজার। সবাই চায়, কিন্তু পায় কে বলা মুশকিল। আবার ঠিকঠাক চায় কে তাও ভারি সন্দেহের বিষয়। কিন্তু হাটের মাঝে কথাটার মধ্যে আনন্দ আছে, মজা আছে, মুক্তি আছে বটে।

বর্তমান আধুনিক জীবনে আমরা স্বাধীনতা বলতে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বুঝি। এই যেমন আমরা সাতচল্লিশে ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে স্বাধীন হলাম। স্বাধীন রাষ্ট্র বা সহজ কথায় স্বাধীন দেশ হলাম। এই আমাদের প্রধান স্বাধীনতাবোধ।

এরপর স্বাধীন দেশে প্রশ্ন ওঠে সামাজিক স্বাধীনতার, ব্যক্তি স্বাধীনতার। বাঁচার অধিকার থেকে শুরু করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিন্তা, মতপ্রকাশ ইত্যাদির স্বাধীনতা। এরকম বহুমাত্রিক স্বাধীনতার মিশ্রণ আমাদের সাধারণ স্বাধীনতাবোধ। এর বেশি আমাদের ভাবা হয়ে ওঠে না। ভাবার সুযোগ এদেশে, এসময় ভারি কম।

এ তো গেল স্বাধীন রাষ্ট্রে নাগরিক স্বাধীনতার কথা। শিল্পে স্বাধীনতা ব্যাপারটা আরেকটু ঘোরালো। প্রাথমিকভাবে তো রাষ্ট্রে শিল্পীর অনুভব প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েই প্রশ্ন আছে হাজার। রাষ্ট্রের যদি সেই মত পছন্দ না হয় তবে শিল্পীর কপালে যে বেদম ঝামেলা জোটে সে নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। সেসব বাহ্যিক ঝামেলা বাদ দিয়েও শিল্পী ঠিক কতটা স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেন তার প্রকাশে, তার ভাষায়; সে নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। আসলে চিরকাম্য স্বাধীনতার ধারণাটাকেই আরো ভালো করে বোঝার চেষ্টা না করলে তা পাওয়ার আশা বিরল।

স্বাধীনতা শব্দটার মধ্যে যে ভাবখানা প্রবল সেটা ‘স্ব’। ‘পর’-এর অধীনতা ছেড়ে ‘স্ব’-এর অধীনতা। তা প্রথমেই একটা গোলমালের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। পরের অধীনতা ছেড়েও সেই নিজের অধীনতা তো করতেই হচ্ছে। শব্দটার মধ্যে অধীনতা ব্যাপারটা গৌণ। যেন সেটা মেনেই নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটা হচ্ছে পরের না নিজের? আচ্ছা বেশ। পরের অধীনতা কেনই বা করবে কেউ। নিজের অধীনতাই তো স্বাভাবিকভাবে শ্রেয়।

তা আমরা নিজের অধীনতা বলতে নিজের দেশের অধীনতা বুঝি। মানে রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে চলে ব্যক্তি মানুষ। এইখানে গোলমাল বিস্তর আছে। বিদেশি State বা Nation বলতে যা বোঝায় ভারতকে সেভাবে ব্যাখা করা মুশকিল। সে মুশকিলকে বেমালুম পাত্তা না দিয়ে আমরা কখনো রাষ্ট্র বলতে State বা স্থানগত সমতা বুঝি। কখনো Nation বা জাতিগত সমতা বুঝি। কিন্তু আমরা স্থানিক এবং জাতিগত সত্বার অনেক ওপরে উঠে সমচিন্তার স্তরে রাষ্ট্রকে ভেবেছি। প্রাচ্য চিন্তাভাবনায় রাষ্ট্র মানে একটি নির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য পরিচালন ব্যবস্থা। মনে হতে পারে বিষয়টা তো একই হলো। সাধারণ অর্থে এক মনে হলেও ভেবে দেখলে বুঝবেন পরিচালনা ব্যপারটা প্রাধান্যে রাখলে পরিচালকের পরিচালনা এবং পরিচালিতের মান্যতা এই দুই কাজ পরিস্কার হয় এবং মুখ্য হয়ে ওঠে। যদিও এ কেবলই প্রাথমিক স্তর। স্বাধীনতার ধারনা আরো গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে। তার আগে আমাদের রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-ব্যক্তিক অস্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা প্রয়োজন।

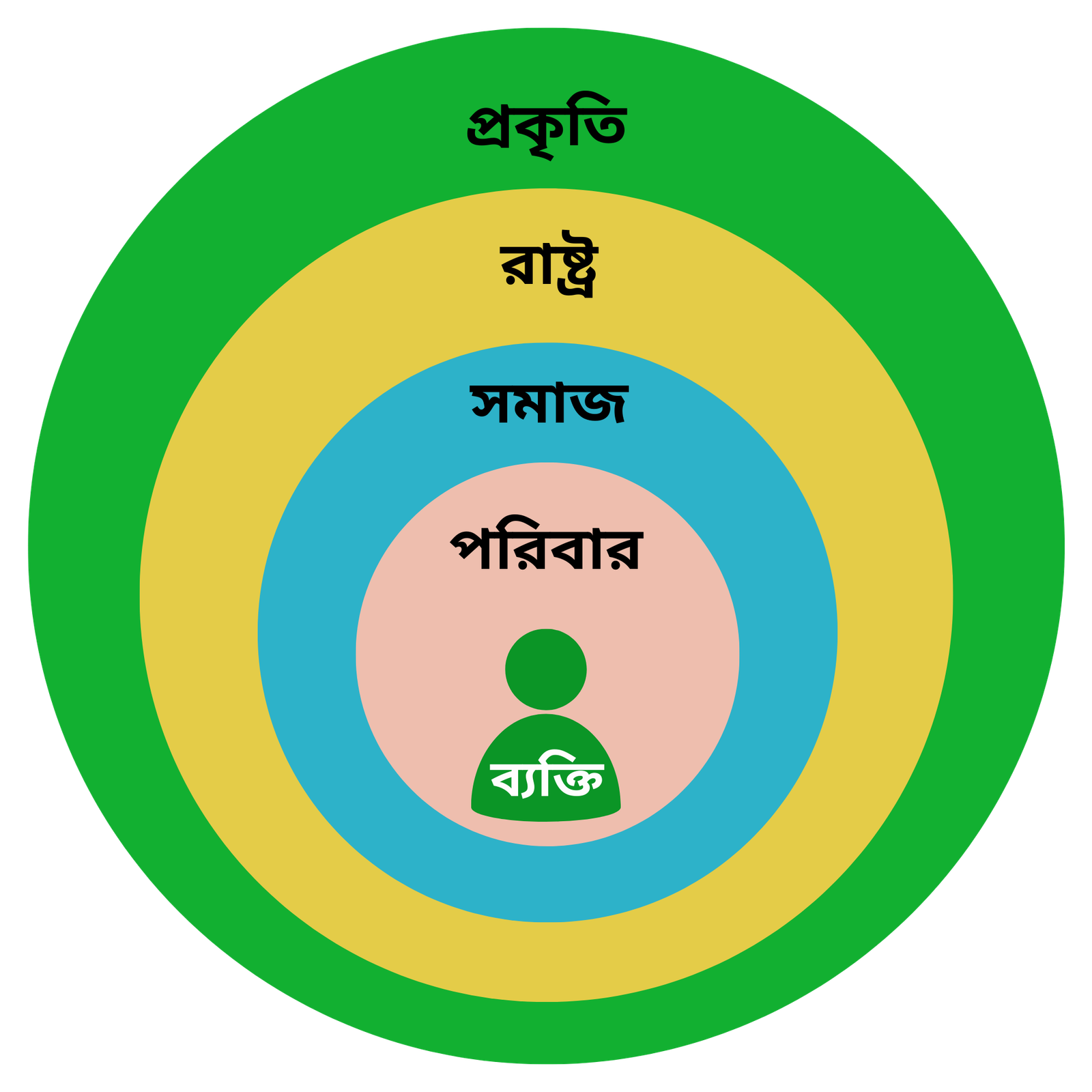

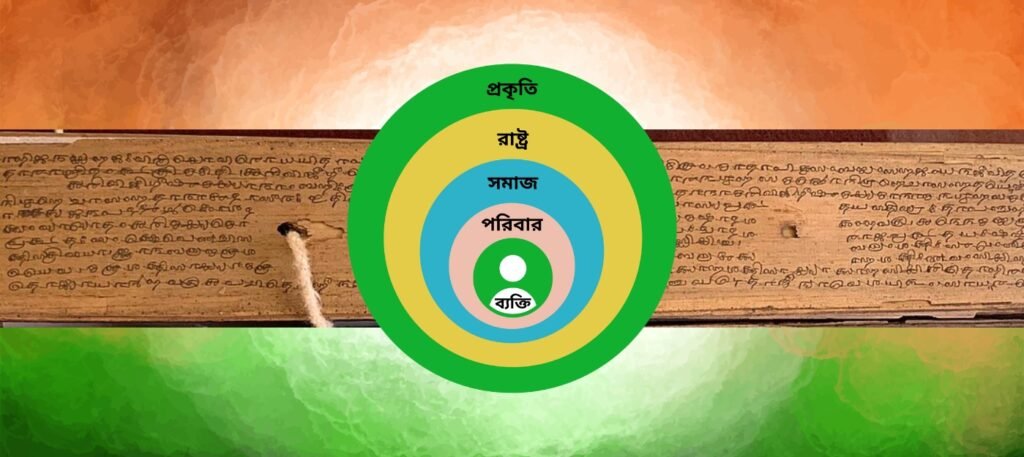

আধুনিক পৃথিবীর বেশিরভাগ সভ্য দেশই এই সময় পঞ্চবৃত্তীয় অস্তিত্বে বাস করে। সবচেয়ে বড়ো বৃত্তটি হলো প্রকৃতি, তারপর আসে রাষ্ট্র। তারপর সমাজ এবং পরিবার। এবং শেষে ব্যক্তিমানুষ। একটি শিশু জন্মায় প্রাকৃতিক বৃত্তে। জন্মাবার পর সবচেয়ে ছোট বৃত্ত পরিবারের মধ্যে থাকে। আস্তে আস্তে সে সমাজ এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টের পায় এবং তার অস্তিত্বের অনুভবও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

স্বাধীনতার স্বরুপ বুঝতে হলে এই পাঁচটি বৃত্তের স্বরূপ বুঝতে হবে। এবং এই পাঁচ বৃত্তেই স্বাধীনতা লাভ করতে হবে।

একটু খেয়াল করলেই দেখবেন এই পাঁচ বৃত্তের কেবল বাইরে প্রকৃতি এবং ভিতরে ব্যক্তি আসল। বাকি রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবার এক একটা পরিচালন ব্যবস্থামাত্র যা ব্যক্তি নিজেই তৈরি করেছে। ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির বোঝাপড়ায় প্রথমে এই তিন বৃত্ত ছিলো না। অর্থাৎ পরিচালনা ছিলো না। প্রকৃতিকে যেমন আছে তেমন অবস্থায় গ্রহণ ছাড়া ব্যক্তির উপায় ছিলো না কোন। সভ্যতার সৃষ্টির এক অন্যতম কারন একধরণের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা।

প্রকৃতি

প্রকৃতির কথা আমরা সাংখ্যদর্শনের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। মানুষ নিজেও এই প্রকৃতিরই অংশ। তবে সাংখ্যের আলোচনা পড়লে নিশ্চয় বুঝবেন মানুষের পুরোটা এই প্রকৃতির অংশ নয়। প্রকৃতির উর্ধে এক মহাশুণ্যের কথা বলে সাংখ্যদর্শন। মানুষের বোধ সেই শুণ্যসঞ্জাত। এই বোধের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের পরিচালক হিসেবে আছে অহং। বোধ প্রকৃতির অংশ নয়। মন ও শরীর হলো প্রকৃতির অংশ। তাই প্রকৃতিবৃত্তীয় স্বাধীনতা বৌধিক স্বাধীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এই বিষয়টা মাথায় রাখা দরকার। মানুষের পরিপ্রেক্ষিতের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা মন এবং শরীরের স্বাধীনতা। সাংখ্যদর্শন মনের স্বাধীনতা এবং যোগদর্শন শরীরের স্বাধীনতার কথা আলোচনা করে।

যেহেতু বৌধিক স্বাধীনতা প্রাকৃতিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত নয়, এই স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্তরে অর্জন করতে হয়, তাই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা যাকে আমরা বাহ্যত উন্মুক্ত বুঝি তা আসলে বদ্ধস্বাধীনতা। বৌধিক স্বাধীনতা অর্জন হলে তবে পূর্ণস্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়া যায়।

এ পর্যন্ত বোঝা গেলে প্রাকৃতিক স্বাধীনতার আরো একটু ভিতরে যাওয়া যাক। মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে যদি বিশুদ্ধভাবে দেখা যায় তাহলে প্রকৃতি নিজেও স্বাধীন নয়। প্রাকৃতিক সমস্ত কিছুই স্থান এবং কালের মাত্রার অধীন। এখন কথা হলো আমরা যেটুকু প্রকৃতি দেখতে জানতে বুঝতে পেরেছি এতদিনে তা স্থানের তিনটি, এবং সময়ের মাত্রার ভিতরে বটে। কিন্তু এই চারটি মাত্রা পেরিয়ে দেখা আমাদের সম্ভব নয়। বা আরো অন্য কোন মাত্রা আছে কিনা তাও বোঝা সম্ভব নয়। ফলে প্রকৃতি যে নিজে ঠিক কী চিজ তা ব্যক্তিমানুষের বোঝা কম্মো নয়। আমরা সে প্রশ্ন ছেড়ে মানুষ কীভাবে বোঝে সেটুকুর মধ্যে থাকলেই মঙ্গল। তবু প্রশ্নটা মাথায় রাখা ভালো। পাশ্চাত্যের সর্বাধুনিক বিজ্ঞান বলছে প্রকৃতি আসলে দশ বা এগারো মাত্রার। হ্যাঁ ঠিকই পড়লেন। এক্কেবারে দশ এগারো মাত্রার। তার মধ্যে স্থানের তিনটি ও সময় এই চারটি মাত্রা আমরা অনুভব করতে পারি। বাকি ছয় সাতখানা আমাদের অনুভবক্ষমতার চ্যে বহু বহু ক্ষুদ্র। জিজ্ঞাসুরা স্ট্রিং থিয়োরি এবং তার অনুসারী এম (M) থিয়োরি নিয়ে খানিক পড়ে দেখতে পারেন। প্রাচ্যদর্শনে আমরা প্রথমেই প্রকৃতিকে সূক্ষ্ম আর স্থুল এই দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম। সূক্ষ্মভাগের কথা এখানে আলোচ্য নয়। সে বৌধিকভাগের অন্তর্গত। আপাতঃভাবে আমরা স্থুল প্রকৃতিকেই মূল প্রকৃতি বলে বুঝি।

এই স্থুল প্রকৃতিকে অনুভব করে মন। মনের দুইটি বৃত্তি। একটি প্রবৃত্তি আরেকটি নিবৃত্তি। মন চক্রাকারে এই দুটির মধ্যে ঘোরে। মনে প্রবৃত্তি জাগে, বাইরের প্রকৃতি তার উপাদান সরবরাহ করে। মন নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তাতে শান্তি নেই। নিবৃত্ত হলেই তার আবার প্রবৃত্তি জাগে। আবার তার নিবৃত্তির দরকার হয়। এ খেলা চলতেই থাকে আমৃত্যু। পাশ্চাত্যভাবনায় এই প্রবৃত্তির ভোগের উপাদান পেয়ে নিবৃত্তিকেই স্বাধীনতা বলে। আমরাও সাধারণতঃ তাই ভাবি। মানে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এই প্রবৃত্তিকেই নিবারণের বিভিন্ন নিশ্চয়তা দেয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি যা কিছু জাগতিক ভোগের বস্তু আছে সবই মনের প্রবৃত্তিজনিত আয়োজন। তাই স্বাধীনতার একরকম সংজ্ঞা বলা যায় প্রবৃত্তি নিবারণের নিশ্চয়তা। খিদে পেলে যেন খেতে পাই, মাথার ওপর ছাদ পাই, ইত্যাদি আরো সমস্ত কিছুর নিশ্চয়তা প্রদান করতেই রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবারের দরকার পড়ে। মানে সোজা কথায় পরিচালন ব্যবস্থার মিডলম্যানের মত এই তিন বৃত্তের দরকার পড়ে।

কিন্তু প্রাচ্যদর্শন বলে প্রবৃত্তিস্বাধীনতার পাশাপাশি নিবৃত্তিস্বাধীনতাও একটা অর্জনের বিষয় হতে পারে। মানে আপনার মন যেটা পেতে চাইছে সেটা নিঃশর্ত পাওয়া যেমন স্বাধীনতা, তেমনি সেটা না পেয়েও দুঃখিত না হয়ে মেনে নিতে পারাটাও একটা স্বাধীনতা। তখন আপনার মনের নিবৃত্তি বাইরের উপাদানের ওপর নির্ভর করে না। এ যুক্তি দিয়ে বোঝা যত সোজা, কাজে ততোটাই কঠিন নিশ্চয় বুঝছেন। ফলে এও গিয়ে পড়লো সেই বৌধিক স্বাধীনতার বিষয়।

“আমি বললুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন ; সে নিজেকে বাঁধে, অন্যকে বাঁধে। কিন্তু, শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই মনে করছে, সংস্কার আর কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।

মাস্টারমশায় বললেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা ; কিন্তু আসলে, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।”

~ ঘরে বাইরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাহলে প্রকৃতির স্বাধীনতা গিয়ে দাঁড়ালো স্থুল প্রবৃত্তির স্বাধীনতা। যা আমরা গতানুগতিক শিক্ষায় স্বাধীনতার স্বরূপ বলে বুঝি আজকাল। আন্দাজ করতে পারছেন নিশ্চয় আমাদের পুর্বপুরুষরা মাত্র এইটুকু স্বাধীনতাতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ বৌধিক স্বাধীনতা। তা বলে এই স্থুল প্রবৃত্তির স্বাধীনতার গুরুত্বকেও তার অস্বীকার করেননি। পৃথিবীতে সব্বাইকে বৌধিক স্বাধীনতার পেছনে বাধ্যতামূলক দৌড়তে হলে সেও আর প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা হলো কই? তারা চিন্তা করেছেন জাগতিক স্বাধীনতা নিয়ে। ফলে রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারের এই ত্রিবৃত্তীয় পরিচালন ব্যবস্থা নিয়েও তারা ভেবেছেন যথেষ্টই।

রাষ্ট্রতন্ত্র বা তার পর সমাজতন্ত্র এবং পরিবারতন্ত্র বিশদে আলোচনার আগে প্রকৃতির আরেকটি দিক খানিক বুঝে নেওয়া দরকার। তা নাহলে এই ত্রিবৃত্তীয় পরিচালন ব্যবস্থার মূল সুরখানা ধরা পড়বে না। প্রকৃতির যে স্থুল বৃত্তির দিকে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি তা মূলতঃ কেন্দ্রিক পরিচালন ব্যবস্থা। যেমন অনেকটা আমাদের মস্তিষ্ক। যেমন আমাদের সৌরমণ্ডল। যেমন আমাদের পরমানুর গঠন। তেমনই আমাদের অন্যান্য পরিচালন ব্যবস্থার ধারণাও। প্রকৃতির স্থুলভাগ কেন্দ্রিক পরিচালনা অনুসরণ করে। সে কারনে আমরাও পরিচালনা বা সংগঠন কেন্দ্রিকভাবে ভাবতেই অভ্যস্ত। তবে এর বাইরে যে সূক্ষ্মঅংশ তা বিকেন্দ্রিক হতেই পারে বলে অনুমান করা যায়। মুশকিল হলো স্থুল বা কেন্দ্রিক অস্তিত্ব থেকে কখনোই বিকেন্দ্রিক সূক্ষ্মতা অনুভব করা সম্ভব নয়। ফলে আমাদের কাছে তা বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য মনে হয়। এজন্যই রাজ্যের দরকার পড়ে। রাষ্ট্রের দরকার পড়ে।

তবে বিকেন্দ্রিক পরিচালনা সম্পর্কে ইদানিং পাশ্চাত্যদেশেই বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বহুচর্চিত পাশ্চাত্য সাম্যবাদ যে কোথাও গিয়ে ধনতন্ত্রের কাছে মাথা নুইয়ে ফেলে সে ইতিহাস বলবে। আমার ধারণা এর মূল কারন বিকেন্দ্রিকরণের অভাব। ইদানিং blockchain ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিক পরিচালনা নিয়ে সম্ভাবনাময় কাজ করছে। তবে দিল্লি বহু দূর। আগামী শতাব্দী হয়তো অন্যরকম হতে পারে।

কেন্দ্রিক পরিচালন ত্রয়ী

কেন্দ্রিক পরিচালনার সবচ্যে বাইরের বৃত্ত রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কাজ ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

তার পরের বৃত্ত সমাজ। সমাজের কাজ ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক এবং জৈবিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

তার পরের বৃত্ত পরিবার। পরিবারের কাজ ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক, জৈবিক এবং মানসিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

শেষ বৃত্ত ব্যক্তি নিজে। সে রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারের নিশ্চিত করা অর্থনৈতিক, জৈবিক এবং মানসিক স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং অন্যান্যদের একই সুবিধ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারের সদস্য হিসেবে সাহায্য করবে। এরপর যদি তার ভাবার সময় থাকে, যা আশাই করা যায় না – যদি ধরা যাক সময় পেয়েই যায়, তবে নিজের বৌধিক স্বাধীনতার প্রয়াস করবে। খেয়াল করেছেন নিশ্চয় এই দায়িত্ব বড়ো বৃত্তের দায়িত্বও ছোট বৃত্তে বর্তায় এবং ছোট বৃত্তের নিজের দায়িত্ব যোগ হয়। অর্থাৎ বৃত্ত যতো ছোট হয়, ব্যক্তির প্রতি তার দায়িত্ব বাড়ে।

তা কোন বৃত্ত তার কাজ ঠিক করছে পাঠকবর্গ একটু ভেবে দেখুন দেখি। আসলে স্থুল বাহ্যিক স্বাধীনতা পেতে গেলেও এই পরিচালন ব্যবস্থার প্রত্যেকটি স্তরকে নিজেদের কাজটা করতে হয়। স্বাধীনতা নিউটনের আপেল নয়। কেবল রাষ্ট্র নয়, সমাজ এবং পরিবারেও আমরা আমাদের সন্তানদের কতটা স্বাধীনতা দিতে পেরেছি, পারছি ভেবে দেখার অনুরোধ রইলো।

রাষ্ট্র - অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

আগেই যেমন বলছিলাম আমাদের রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রশাসন এর মূল ধারনাটাতেই একটু গোলমাল হয়ে আছে। এবং সে কেবলমাত্র পাশ্চাত্যসঙ্গদোষ নয়। আমাদের চিন্তার শক্তি ও গভীরতা একটা সময়ের পর যে বেশ একরকম স্তব্ধ হয়ে গেছে তা বোধহয় কেউ খেয়াল করেন না। এখন প্রগাঢ় বুদ্ধিজীবি হলেন দুদশটা জনপ্রিয় মেলোড্রামামার্কা সিনেমার নায়ক নায়িকারা। তারা মানুষের নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অসীম ক্ষমতা রাখেন সেটা বাণিজ্যিক পণ্যের বিজ্ঞাপণে, এমনকি শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসংগঠনের বিজ্ঞাপণেও তাদের উজ্বল উপস্থিতি প্রমাণ করে। আর অল্প কিছু মানুষ যারা এখনও খানিক চিন্তা করতে পারেন তারা কৌটিল্যবাবুকেই আজ পর্যন্ত পেরিয়ে উঠতে পারলেন না।

কৌটিল্যবাবুকে চিনতে পারছেন আশাকরি। বিখ্যাত ‘অর্থশ্রাস্ত্র’ গ্রন্থের রচয়িতা। রাষ্ট্রের কথা উঠলে এই বইটিকে কোনভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না। এইখানে আমাদের পাশ্চাত্যপশ্চাদ্দেশলহনের একখানা খাঁটি উদাহরণ দেই। এই কৌটিল্যবাবুকে বলা হয় ‘প্রাচ্যের ম্যাকেয়াভেলি’। ম্যাকেয়াভেলি সাহেবকে মনে আছে নিশ্চয়। পাশ্চাত্য নবজাগরণের দার্শনিক Niccolo Machiavelli রাষ্ট্রচিন্তার জন্য বিখ্যাত। ম্যাকেয়াভেলি সাহেব ষোড়শ শতকের চিন্তক। আর কৌটিল্যবাবুর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার আনুমানিক জীবনকাল 375-283 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ম্যাকেয়াভেলির প্রায় দু’হাজার বছর আগে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র লিখে ফেলেছেন। কিন্তু ম্যাকেয়াভেলি সাহেবকে ‘পাশ্চাত্যের চাণক্য’ বলার মত সৎসাহস পৃথিবীর হলো না। ঠিক যেমন আমাদের নবদ্বীপকে ‘প্রাচ্যের অক্সফোর্ড’ এবং টালিগঞ্জ সিনেমা শিল্পকে ‘টলিউড’ বলে আজও আমরা রাগমোচনীয় আনন্দ পাই।

রাষ্ট্রের ধারণা এবং পরিচালনার একটি বিস্তৃত গাইডবই বলতে পারেন ‘অর্থশাস্ত্র’কে। এই বই নিয়ে দুচার কথা বলা দরকার। কিন্তু মুশকিল হলো অর্থশাস্ত্র নিয়ে চার কথা বলার মত জ্ঞান আমার নাই। ভীষন চেষ্টা করেও আমি হয়তো অস্পষ্ট দুকথা বলতে পারি।

কৌটিল্যবাবুর প্রথম নাম বিষ্ণুগুপ্ত। তার পিতার নাম ছিলো চণক। সে হিসেবে চাণক্য নামেও তিনি পরিচিত। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠার পেছনে তার মস্তিষ্কের অবদান ছিলো ভয়ানক। তৎকালীন নন্দ রাজার কাছে অপমানিত হয়ে তিনি জঙ্গলে আশ্রয় নেন। সেইখানেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা। চন্দ্রগুপ্তের একই অবস্থা। চাণক্যের পরামর্শে এবং পরিকল্পনাতেই চন্দ্রগুপ্তবাবু রাজা হলেন। এবং চাণক্যবাবু হলেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর মিস্টার চাণক্য বুঝলেন কেবল চন্দ্রগুপ্তের জন্য নয়, যেকোন রাষ্ট্রে উন্নতিকামী রাজার পরিচালনা করতে শেখা প্রয়োজন। অতএব একখানা ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় এনসাইক্লোপেডিয়া লিখে ফেললেন তিনি। যা আজও সারা পৃথিবীতে রাজতন্ত্র হেজেমজে ভুত হয়ে যাওয়ার পরেও অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

মূল যেটা বোঝার কথা তা হলো অর্থশাস্ত্র কেন্দ্রিক পরিচালন ব্যবস্থার বই। সেখানে রাজাই প্রধান, প্রভু। যদিও বিশেষত্ব হলো এই যে চাণক্যবাবু প্রজাকে অবহেলা করেননি। বারবার প্রজাস্বার্থ প্রধান হয়ে উঠেছে তার আলোচনায়। আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষায় বললে অনেকটা ‘Social Contract’ ব্যবস্থার মতো। এবং আশ্চর্য বইটির আলোচনার বিস্তার। কী নেই সেখানে? রাজধর্ম, রাজস্ব থেকে শুরু করে, বহুস্তরীয় নিয়ন্ত্রণ, দণ্ডনীতি, মন্ত্রীব্যবস্থা, মাইনেপত্তর, পররাষ্ট্রসম্পর্ক, যুদ্ধবিগ্রহের নীতি ইত্যাদি পেরিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই যখন দেখি চাণক্যবাবু বণ্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে কথা বলছেন, পরিবেশ নিয়ে কথা বলছেন! হায়! টাইমমেশিনে বর্তমানে এসে চাণক্যবাবু এখনকার গণতান্ত্রিক রাজাদের দেখলে স্বাধীনভাবে স্বইচ্ছায় সাতবার সুইসাইড করতেন!

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আরেক বিশেষ গুণ তার বাস্তবতা। এবং এ প্রসঙ্গে চাণক্যবাবু নৈতিকতা বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তিনি পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন রাজার ওপর। অনেকটা আমাদের ইশ্বরে বিশ্বাসের মতো জোরালো করে। অতএব রাজার সিদ্ধান্তই শেষ কথা। রাজা যদি মনে করেন বহুপ্রজাস্বার্থে দুচারজন প্রজাকে মেরে ফেলা দরকার রাজা নিশ্চিত তাই করবেন। আধুনিক গণতন্ত্রেও তাই হয়। কেবল মারার আগে আমরা তাদের ‘দেশদ্রোহী’ বলে দাগিয়ে নেই। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিক স্বাধীনতার নির্মম হরণ ন্যয়সঙ্গত বলে স্বীকার করা হয়।

এইখানে এসে আমি আটকে যাই। ন্যায় বলে যে দর্শনটি আমাদের আছে তাতে হেত্বাভাস (Fallacy) বলে একটি বিষয় আছে। মাৎসান্যায় অবলুপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রিত মাৎসান্যায় সব্যভিচার হেত্বাভাস হচ্ছে না অসিদ্ধ হেত্বাভাস হচ্ছে সেই নিয়ে কূটতর্ক করার মত চিন্তক আজ আর আছে বলে মনে হয় না।

চন্দ্রগুপ্ত বাবুর নাতি বোধহয় বিষয়টা খানিক বুঝেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের নাতি বিখ্যাত রাজা অশোক। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করলেন। লোককথায় বলে চণ্ডাশোক হলেন ধর্ম্মাশোক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যুদ্ধ এবং All is fair in war গোছের যুদ্ধ একটা রাষ্ট্রের একটা বড়ো খুঁটি। অর্থশাস্ত্রের স্বর্ণযুগে অশোকবাবু যুদ্ধ অস্বীকার করার মত জোর পেলেন কীভাবে!

প্রশ্নটা কেন্দ্রিক এবং বিকেন্দ্রিক পরিচলনার। কেন্দ্রিক পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিঘ্নিত হওয়াকে অলঙ্ঘ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিকেন্দ্রিক পরিচালনায় তা সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যা হলো বিকেন্দ্রিক পরিচলনার শাস্ত্র তো নাই!!!!! নাকি সে জ্ঞান লুকিয়ে আছে কেন্দ্রিকতার মধ্যেই!

রাষ্ট্র তার বৃত্তস্থ ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেবে। এই হলো মোদ্দা কথায় রাষ্ট্রের মূল কাজ। অর্থ বলতেও আমরা সংকীর্ণ অর্থে টাকাপয়সা বুঝি। প্রাচ্যদর্শনে ব্যাপারটা তা নয়। অর্থ এখানে মন ও ভোগ্যের বৃত্তিসামর্থ্য। মন যদি উষ্ণতা চায়, আপনার কাছে যেন কম্বল থাকে। মন যদি দীঘা-পুরী-দার্জিলিং যেতে চায় তাহলে আপনি যেন যেতে পারেন। মনে হতে পারে এ তো ঘুরিয়ে নাক দেখানো হচ্ছে। আদতে তো সেই টাকাই দরকার – কম্বলই কিনি বা দার্জিলিংই যাই। সেকথা ভুল নয়, তবে আমরা আরো একটু গভীরে দেখতে অভ্যস্ত। আমরা বুঝেছি টাকা থাকলেও আপনি মনিপুর কি ছত্তিশগড়ের উপদ্রুত জঙ্গলের গভীরে বেড়াতে যেতে পারেন না। আরো সহজ করে ভাবলে শরীর সুস্থ না থাকলে যেতে পারেন না। মনমানসিকতা ভালো না থাকলে যেতে পারেন না। দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদনের বাইরেও আরো অনেককিছু প্রবৃত্তি আছে মনের। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব টাকা দিয়ে হয় না। আমাদের শাস্ত্র জীবনের চাররকম চাওয়া পাওয়ার হিসেব দেয় – ধর্ম, অর্থ, কামনা, মোক্ষ। তা কৌটিল্যবাবু অর্থকে প্রধান বলছেন।

“ধর্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত। ন নিঃসুখঃ স্যাত। সমং বা ত্রিবর্গমন্যন্যোনুবন্ধম। একো অত্যাসেবিতো ধর্মার্থকামানাত্মানমিতরৌ চ পীড়য়তী।

অর্থ এব প্রধান – ইতি কৌটিল্যঃ। অর্থমূলৌ হি ধর্মকামাবিতি।”

~ অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্য (বিনয়াধিকারিক – প্রথম প্রকরণ, সপ্তম অধ্যায়)

ডঃ রাধানাথ বসাক এর বাংলা করেছেন –

“ধর্ম্ম ও অর্থের বিরোধ না ঘটাইয়া (তিনি) কামের সেবা করবেন। কেবল যে (তিনি) সুখ-রহিত হইয়াই থাকিবেন তাহা নহে। অথবা, (তিনি) পরস্পর-সংসৃষ্ট ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গের সমানভাবে সেবা করবেন। কারণ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে একটি যদি অত্যধিকভাবে (বাসনরূপে) সেবিত হয়, তাহা হইলে ইহা নিজকে এবং অপর দুইটিকেও কষ্ট প্রদান করে (অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অর্থ কামকে; অর্থ, ধর্ম্ম ও কামকে; ও কাম, ধর্ম্ম ও অর্থকে পীড়িত করে)।

কৌটিল্যের মতে (ত্রিবর্গের মধ্যে) অর্থ-ই প্রধান বস্তু। কারণ। ধর্ম্ম ও কাম অর্থের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।”

~ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক (প্রথম খণ্ড, পৃ – ১৭)

ডঃ শামাশাস্ত্রী মশাই এই অংশের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এইরকম –

“Not violating righteousness and economy, he shall enjoy his desires. He shall never be devoid of happiness. He may enjoy in an equal degree the three pursuits of life, charity, wealth, and desire, which are inter-dependent upon each other. Any one of these three, when enjoyed to an excess, hurts not only the other two, but also itself.

Kautilya holds that wealth and wealth alone is important, inasmuch as charity and desire depend upon wealth for their realisation.

~ Kautilya’s Arthashastra, Dr. R. Shamashastry (page – 12)

এখানে ‘অর্থ’কে টাকাপয়সা ভাবলে এক্কেবারে মাঝগঙ্গায় নৌকাডুবি হবে। খেয়াল করুন ইংরেজিতেও অর্থ বলতে Money না বলে Wealth বলা হচ্ছে। অর্থ এখানে সর্বার্থ। সমস্ত প্রবৃত্তির সম্যক নিবৃত্তি।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনার কেন্দ্র যে রাষ্ট্র শব্দখানা তার মানেটাই আমাদের কাছে এখনো পরিস্কার নয়। যেমন প্রথমেই বলছিলাম State আর Nation এর কথা। রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রিক পরিচালনায় রাষ্ট্র জাতীয়তাবোধকে লালন করে। পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার এই মানসিক বোধ রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু মজা হলো ভারতবর্ষ বা ‘হিন্দুস্থান’ কোন নির্দিষ্ট জাতির দেশ নয়। ‘হিন্দু’ শব্দটা প্রথমতঃ ভৌগলিক। কোন ধর্ম বা জাতিবাচক নয়। ইংরাজিতে বললে State। কালের প্রকোপে হিন্দু শব্দটা ধর্ম বা জাতি হিসেবে প্রচলিত হয়ে গেছে। যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি তা আসলে আর্যধর্ম বা বৈদিকধর্ম। কিন্তু বৈদিক ধর্মও তার চারপাশের অনার্য সংস্কৃতি থেকে বহু কিছু ধার করেছে। এবং আশেপাশের অনেক ধর্মের সঙ্গেই তার বেশ মিল আছে। যেমন বৌদ্ধধর্মকে আর্যধর্মের সাথে আলাদা প্রায় করাই যায় না। ফলতঃ আর্য এবং আরো অন্যান্য যে ধর্ম বা জীবনশৈলী আর্যশৈলীর সঙ্গে মেলে সেসব নিয়ে একটা দলগত আধিক্য হিন্দুধর্ম বলে প্রচলিত হয়েছে। এইখানেই মূল গোলমালটা হয়েছে। পাশ্চাত্যের Nation এর ধারণায় আমরা ডুবে মরেছি আর কি। হিন্দুস্থান বহু State (বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চল) এবং বহু Nation (বিশেষ জীবনশৈলী বা ধর্ম) নিয়ে গঠিত। এটিকে United Nations of Hindusthan বললে সম্ভবতঃ খানিক বোঝানো যায়। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সময় যে জাতীয়তাবাদের জাগরণ হয়েছিলো, সেটি ছিলো State ধর্মী। ভৌগলিক ধর্ম থেকে Nation বা জাতি ধর্মীতায় আসা সহজ হয় যদি ভৌগলিক একতা থাকে। হিন্দুস্থান ভৌগলিক ভাবেই বিচিত্র। ফলে এখানে একজাতিতত্ব সম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় তো নয়ই। জাতীয়তাবাদ এখানে একক নয়। বৈচিত্রময়। বিকেন্দ্রিক। সেইটি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা কোনভাবেই বুঝতে পারে না, ব্যাখ্যা করতে পারে না। পাশ্চাত্যমেধায় এর সমাধান নেই। কারন পাশ্চাত্য এই বিশাল ভৌগলিক এবং জাতিগত (জীবনশৈলীগত) বৈচিত্রকে নৈরাজ্য হিসেবে বোঝে। ফলে রাষ্ট্রের কাছে উপায় বাঁচে একটাই। সময়ে হিন্দু মানে যখন ধর্ম হয়েই গেছে আর এই ধর্মের নামেই একবার আমরা দেশভাগ করেছি। অতএব আপাততঃ সস্তার উপায়ে দেশখানাকে হিন্দুস্থান এর State ধর্ম থেকে সরে হিন্দুজাতি বলে Nation ধর্ম দিলেই তো হয়। এবং এই ছদ্মহিন্দুজাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে আকাশপ্রমাণ করে তুলতে পারলে এটিকেই ঐশ্বরিক সমাধান হিসেবে পরবর্তী বৃত্ত সমাজে ছড়িয়ে দিতে সুবিধে হয়।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তে স্বাধীনতার স্বরূপখানা বোঝা। তাই রাষ্ট্রী পরিচালনার বিস্তারে না গিয়ে তার ভিতরের দিকে যাই। রাজতন্ত্রের এক্কেবারে ভিতরে বসে রাজার প্রধান মন্ত্রী হয়ে কৌটিল্যবাবু বিকেন্দ্রিক পরিচালনার কথা লিখবেন এ আশা করা অন্যায়। তবে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে তিনি যে ভাবে সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে পরিচালনার কথা ভাবছেন তা বিকেন্দ্রিক না হলেও পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি অবধারিত ভাবে জানেন প্রজাসুখই রাজার সুখ। তিনি জানেন রাজাকে জিতেন্দ্রিয় হতে হবে। রাজাকে উত্থানগুণসম্পন্ন (Progressive) হতে হবে। তা সে রাজাও নেই সেই রাজ্যও আর সম্ভব নয়। রাষ্ট্র সামাজিক বৃত্তে জীবনশৈলীর বিভিন্নতা স্বীকার করবে এবং সেইমত অর্থনৈতিক বিস্তার করবে বিভিন্ন সামাজিক জাতির উন্নতিকল্পে – এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বরূপ। পাঠক বুঝতেই পারছেন এ স্বাধীনতা আমরা সহজে পাবো না। ইঁদুরের দেশে বিড়াল রাজা হলে তার কাছে থেকে নিরামিষ ব্যবহার আশা করা যায় না।

সমাজ - অর্থনৈতিক এবং জৈবিক স্বাধীনতা

সমাজ যেমন রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনৈতিক দিককে সমর্থন এবং প্রয়োগ করে, তেমনই তার নিজস্ব কাজ জৈবিক স্বাধীনতার প্রয়াসও করে। রাষ্ট্রীয় বৃত্তকে অনেকটা চিন্তা এবং সামাজিক বৃত্তকে তার প্রায়োগিক উপায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। সমাজ উর্ধতন রাষ্ট্রকে মান্য করবে এবং অধঃস্তন পরিবার সমাজকে মান্য করবে। এই শৃঙ্খলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রন বজায় রাখে। এতক্ষণে নিশ্চয় খানিক বোঝা যাচ্ছে – যে নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন পড়েছিলো সর্বার্থনিবৃত্তির জন্য সেই কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রনই আসল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন রাষ্ট্রীয় বৃত্তিতে রাজা দরকার পড়ছিলো প্রজাহিতের জন্য। রাজা প্রজাহিতের বদলে নিজের হিতের দিকেই বেশি মনোযোগী। শুকনো তত্বকথায় আজকের দিনে আর চিঁড়ে ভেজে না। রাষ্ট্রধর্ম দিয়েই সমাজধর্মও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে সমাজের নিজস্ব জৈবিক স্বাধীনতার অভ্যাসেও সেই একই কেন্দ্রিক দোষ দেখা যায়।

জৈবিক স্বাধীনতার স্বরূপখানা বোঝাও তাই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হলেও আমাদের চোখে পড়ে না। বরং আপনি শিল্পী হলে খানিক বুঝতেও পারেন জীবন দিয়ে। জৈবিক স্বাধীনতা অর্থ পছন্দমতো জীবননির্বাহের স্বাধীনতা। প্রকৃত রাষ্ট্রের কাজ ছিলো ক্রমাগতঃ বৃহত্তর অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা যাতে বিভিন্নরকম জীবনশৈলী অভ্যাস সম্ভব হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে তা হয় না। রাষ্ট্র বোঝে ভিন্নতা কেন্দ্রীয় পরিচালনায় সমস্যা তৈরি করতে পারে। ফলে সমাজও একমুখী একমাত্রিক জীবনশৈলীকে প্রাধান্য দেয়।

এইখানে একটু আমার জীবনের কথা বলি। এবং আমি নিশ্চিত এই অনুভব অনেক শিল্পসেবীরই অত্যন্ত একান্তের অনুভব। আমার পরিবারে আমার অগ্রজ অধিকাংশ সদস্যই জীবনে কৃতবিদ্য এবং স্বাভাবিকভাবেই সমাজে সম্মানীয়। ব্রাহ্মণত্বের সামাজিক সম্মানটুকু ছিলো বটে, কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মে সে সম্মানের মান রেখেছেন। এহেন সফল পরিবারে আমি হলাম গিয়ে এক্কেবারে বিফল সদস্য। মানে ওই ‘মাথাটা ভালো কিন্তু এক্কেবারে পড়তে চায় না’ গোছের বাচ্চা। একটু বড় হওয়ার পর ব্যাপারটা আরো সমস্যার দিকে গড়ালো। মাধ্যমিক পর্যন্ত সব একরকম চলছিলো। মাধ্যমিকের পর আমার মাথায় কেমন যেন নিশ্চিত ঢুকে গেল ছবি আঁকা ছাড়া পৃথিবীতে ভালো কাজ বিশেষ কিছু নেই। আমি ভাবলুম তাহলে ছবি আঁকা শেখাটাই দরকার অন্য পড়াশোনা না করে। আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়াই কাজের কথা। তা আমার পরিবারের কেউ তখন রাজি হলেন না, অনুমতি দিলেন না। তাদের মতে যে ছেলের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ক্ষমতা আছে, সে আঁকিয়ে হতে যাবে কোন দুঃখে?! ব্যপারটা মোটেই সুসিদ্ধান্ত নয়। আমি রয়ে গেলেম মেইনস্ট্রিম-এই। তারপর যতবার এই একমুখী যাত্রা থেকে বেরোতে চেষ্টা করেছি – কখনো অভিনয় করবো বলে, কখনো অন্য কোন শিল্পমাধ্যম নিয়ে জীবননির্বাহের কথা ভেবেছি, প্রচণ্ড সামাজিক চাপ অনুভব করেছি প্রত্যেকবার। লোকে কী বলবে এই চিন্তা পরিবারের মধ্যে প্রবল দেখেছি। সে যতটা না পরিবারের নিজস্ব তার চেয়ে বেশি পরিবারের সামাজিক অবস্থানজনিত। এদিকে নিরূপায় আমি অমানুষিক চেষ্টায় আজীবন সে সামাজিক চাপকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছি। এর ফলে স্থায়ী উপাধি অর্জন করেছি ‘অসামাজিক’। এবং তারও ওপরে গিয়ে কাছের দুরের বিভিন্ন মানুষ বারবার বলেছে আমি ‘অস্বাভাবিক’। আজ বুঝি আর দু পা এগোলেই সমাজ ‘পাগল’ উপাধি দিতে দ্বিধা করবে না একমূহুর্ত। এই ‘অস্বাভাবিক’ তকমা আমার মনে হয়ে প্রত্যেক শিল্পসেবীকেই জীবনের বিভিন্ন স্তরে শুনতে হয়। এবং এর সঙ্গে লড়াই করে নিজস্বতা বজায় রাখা, নিজের জীবনশৈলীর ওপর, নিজের বোধের ওপর বিশ্বাস বজায় রাখা যে কী অমানুষিক যন্ত্রণা, সে যে এর মধ্যে দিয়ে গেছে একমাত্র সেই জানে। অধিকাংশই মানুষই এই যুদ্ধ জিততে পারেন না। ফিরে যান সমাজনির্ধারিত স্বাভাবিকত্বে। যারা অলৌকিক কোন উপায়ে এই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, তারা হয়তো বোঝেন প্লেটোর সেই গুহার গল্পের আসল কথা।

সমাজের মূল ধর্ম তার সংস্কৃতি। তার জীবনশৈলীর গুরুত্ব। কেবল জীবনশৈলী না বলে জীবনশৈলীর বিভিন্নতার গুরুত্ব বললে আমাদের দেশের সমাজকে ভালো করে বোঝা যায়। সংস্কৃতির স্বরূপের খানিক বিস্তারে যাওয়া যাক। সমস্ত ধারণাই আসলে গোলমাল পাকিয়ে দ’ হয়ে আছে। সংস্কৃতি শব্দটাও ব্যতিক্রম নয়।

সংস্কৃতি শব্দটা আসছে সংস্কার থেকে। সংস্কার মানে আমরা সবাই বুঝি। সমাজসংস্কারক শব্দটাও বেশ প্রচলিত। যেমন পুরোনো বাড়িঘরদোর সংস্কার করা হয় তেমনি আরকি। যেটা বাতিল করার বাতিল করে যেটা নতুন প্রয়োজন সেটা নিয়ে আসা। বোঝা শক্ত নয় এ এক নিত্যপরিবর্তনীয় অনন্ত পদ্ধতি। যার মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় তিনমাত্রাই কাজ করে। কিন্তু খেয়াল করবেন সংস্কার এর বদলে সংস্কৃতি এলেই আমরা পুরোনো অভ্যেস বা রীতিনীতিকে বাতিল না করে ধরে রাখার কথাই বুঝি। কিন্তু সংস্কৃতি শব্দটা অর্জন, ধারণ এবং বর্জন তিন ধাপের মধ্যে দিয়ে চলে। সামাজিক স্বাধীনতার অর্থও তাই এই তিন ধাপকেই চর্চা করার স্বাধীনতা।

প্রাচ্যসমাজ আরো এক দৃষ্টিকোন থেকে এই সংস্কার সাধন করে। সেগুলো জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু মোড় হিসেবে গণ্য হয়। গর্ভাধান থেকে শুরু করে মুখেভাত, হাতেখড়ি, বিয়ে, পৈতে ইত্যাদি নিয়ে অন্তেষ্টি পর্যন্ত ষোলখানা অনুষ্ঠান আদতে সামাজিক সংস্কার। প্রাচীন কালে আরো অনেক সংস্কার ছিলো বিভিন্ন জীবনশৈলীতে। শেষমেষ মূল আবশ্যিক দশটা আর বাকি কিছু ঐচ্ছিক সংস্কার নিয়ে গোটা ষোলতে দাঁড়িয়েছে। আজকে ষোলটার মধ্যেও সব পালন করা হয় না। তাছাড়া এইসব সংস্কারকে আজকাল আর প্রকৃত সংস্কার বলা যায় না। সংস্কারের ধারণা হেজেমজে গিয়ে এসবই আজকাল সামাজিক উৎসব মাত্র।

সমাজের আরেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বর্ণভেদ। প্রাচ্যভাবধারার অন্যতম সমালোচিত এবং নিন্দিত ধারণা বর্ণভেদ। ঘটনা হলো মৃত গাছ দেখে সে গাছের ফুলের গন্ধবিচার করলে যা হয় বর্ণপ্রথাতেও তাই হয়েছে। গলেপচে যাওয়ার পর সমাজ থেকে সে প্রথার আপদ গেছে। আমরা সেই গলিত অবস্থা দেখেই বর্ণপ্রথার বিচার করি। আর ব্রাহ্মণকুল এখনো পৈতে পাকড়ে, দু’ছত্র সংস্কৃত আউড়ে বর্ণপ্রথায় তার তিনহাজার বছর আগের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারকে আজও মনে মনে চেটেই চলেছে। সেসব ভণ্ডামি সরিয়ে যথার্থ ভাবলে প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে সমাজ একমুখী জীবনশৈলী পছন্দ করে সে ভেদকে গুরুত্ব দেবে কেন? বরং ভেদ নির্মূল করাই তো তার প্রথম কাজ হওয়া উচিৎ। কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে প্রাচ্য দর্শনের মূল সুর সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির কথা ভাবলে বিষয়টা ভালো বোঝা যায়। স্বাধীনতা অর্থে যে আমরা মূলতঃ প্রাকৃতিক স্বাধীনতার কথা বলছি সে তো প্রথমেই আলোচনা হল। সাংখ্য দর্শনের আলোচনায় আমরা এও দেখেছি প্রকৃতি ত্রিগুণা। সত্ব, রজ এবং তম – এই তিন গুণের সমাহার প্রকৃতি। তাই মানুষের মধ্যেও এই তিন গুণ দেখা যায়। প্রাচ্য দর্শনে আমরা ভেবেছি মানুষের জীবনে কর্মও এই তিন গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজের ভেদও এই গুণ এবং কর্মের ভেদ। এ ভেদ স্বীকার না করলে বিভেদের মধ্যে একমুখীনতার চর্চাও করা সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় এই ত্রিগুণের উচ্চ নীচ আছে। অর্থাৎ সত্ব গুণ শ্রেষ্ঠ। রজোগুণ মধ্যম। এবং তমোগুণ নিকৃষ্ট। বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় অমন হওয়ার জো নেই। প্রাচ্যশাস্ত্রে একমাত্র চার্বাক দর্শনে এই বিকেন্দ্রিকতার কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। প্রচলিত সমাজ তাই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে গুণ এবং কর্মগত বিভাজন স্বীকার করে। প্রাচীন সময়ে তা চতুর্বর্ণ হিসেবে প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যবাবু তার অর্থশাস্ত্রে বর্ণপ্রথাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। সে সময়ে বর্ণপ্রথা যে রকম ছিলো কালে তা ঘেঁটে ঘ হয়ে গিয়ে উঠে গেছে বটে। তবে মানুষের মন থেকে উঠে গেছে বলে আমার মনে হয় না। আজও আমি দেখি সমাজে সেই চার বর্ণই রয়েছে।

বর্ণ আসলে তো রঙ। প্রাচ্যশাস্ত্র বলছে ব্রাহ্মণ সাদা, ক্ষত্রিয় লাল, বৈশ্য হলুদ, এবং শুদ্র কালো। সাদা সাত্বিক। লাল রাজসিক। হলুদ রাজসিক এবং তামসিকের মিশ্রন এবং কালো তামসিক। এ হলো গুণ। আর কর্ম কীরকম? ব্রাহ্মণকর্ম মুখের মত – অর্থাৎ বাক বা জ্ঞানচর্চা। ক্ষত্রিয়কর্ম বাহু – রক্ষণাবেক্ষণ। বৈশ্যকর্ম হাঁটু – গতিধর্ম, বাণিজ্য। শুদ্রকর্ম পায়ের পাতা – অর্থাৎ দেহের ভাররক্ষা বা সেবা।

এই সামাজিক বর্ণবিভাগের ক্রমশঃ অবক্ষয়ের নাটের গুরু আসলে ব্রাহ্মণসমাজ। ক্রমাগতঃ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিক অবক্ষয়ে ব্রাহ্মণ আজ আর ব্রহ্মার মুখ নেই, পায়ূমুখ হয়ে গ্যাছে! প্রাচ্যশাস্ত্রে একটা মত আছে –

জন্মনা জায়তে শুদ্রঃ সংস্কারাৎ ভবেৎ দ্বিজ

মানুষ জন্মায় শুদ্র হিসাবে। অর্থাৎ জৈবিক কর্মাধীন তামসিক বৃত্তির আধিক্যে। তারপর সংস্কারের মাধ্যমে সে রাজসিক গুণ পেরিয়ে সাত্বিক গুণে পৌঁছলে দ্বিজ হয়, মানে আবার জন্মায়, মানে প্রকৃত জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হওয়াটাকেই আবার জন্মানো বলা হচ্ছে। দ্বিজ হলে তবে তাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। প্রাচ্য ইতিহাসে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার বহু উদাহরণ আছে। আর বাপ ঠাকুরদার উপাধিসুত্রে আজকের বামুনসাহেব ব্রহ্মজ্ঞান দূরে থাক, ষোড়শ সংস্কার গুলে খেয়ে দশটা-ছটার চাকরি করে কেবল পৈতেগাছখানা সম্বল করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের আকুল প্রয়াস করে চলেছেন। যদিও পৈতেখানাও বামুনের একান্ত নিজের সম্পত্তি নয়। পৈতে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের মধ্যেও প্রচলিত।

চতুর্বর্ণ আজকের সমাজেও আছে এবং এই ব্যবস্থা এখন – শিক্ষক, পরিচালক, ব্যবসায়ী এবং চাকরিজীবি হিসেবে প্রচলিত। কেবল গুণ এবং কর্মের প্রকৃত সুস্থ বিভাজন যদি কিছু থেকে থাকে এ প্রথার প্রাচীনকালে সেসব এ প্রথা চালু থাকাকালীনই লোপ পেয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। এখনও এই চতুর্বর্ণের গুণ-কর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। একালেও যদি আমরা এই চতুর্বর্ণের প্রকৃত কাজের সঠিক চর্চা করি তাও বোধহয় কিছু মঙ্গল হতে পারে। যদিও সে সম্ভাবনা দেখি নে। আজকাল শিক্ষাও দেখি একরকম পরিসেবাতেই পর্যবসিতে হয়েছে।

এইখানে জনান্তিকে বলি, কেন্দ্রিক সমাজ এ সত্য সহজে মানবে না – প্রকৃত শিল্পীও ব্রাহ্মণ বটে। কারন তার মূল কর্ম বাক নিয়ে। এবং গুণেও সে মূলতঃ সাত্বিক আত্মানুসন্ধানী। এবং অন্ততঃ আমার কাছে শিল্পী আর শিক্ষকে পার্থক্য কিছুমাত্র নাই।

সমাজের প্রকৃত কাজ জীবনশৈলী নির্বাচন এবং সংস্কারের স্বাধীনতা। একেই প্রকৃত সংস্কৃতি বলে।

পরিবার - অর্থনৈতিক, জৈবিক এবং মানসিক স্বাধীনতা

সমাজসংস্কৃতিকে একটি নবজাত শিশুর মনে পাকাপাকি গেঁথে দেওয়ার কাজ করে পরিবার। মানে কার্যত তাই করে। যদিও কথা তা ছিলো না। কথা ছিলো সামাজিক উন্মুক্ত স্বাধীন সংস্কৃতি থেকে শিশুটি যাতে তার গুণকর্মের সুস্থ বিকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত জীবশৈলী বেছে নিতে পারে, পরিবার সেই কাজটি খুব কাছ থেকে করবে। অনেকটা মালি যেমন চারাগাছ বড়ো করে তোলে। মালি আমগাছকে জামগাছ বানাতে চায় না। যাতে আমগাছটা সুস্থ সবল আমগাছই হতে পারে সে চেষ্টা করে।

পুনরুক্তি দোষ হলেও আবারও বলি এও সেই কেন্দ্রিক পরিচালন ব্যবস্থার বদপ্রভাব। যা রাষ্ট্র থেকে সমাজ হয়ে পরিবারে সংক্রমিত হয়। জীবনশৈলী যত আলাদা হবে ততই কেন্দ্রিক পরিচালনা থেকে বিকেন্দ্রিকতার দিকে সরে যাবে। কোন বৃত্তই তা চায় না। ফলে আমবাঙালি পরিবার তাদের জীবনে পড়াশোনা, ভালো চাকরি, বিয়ে, বাচ্চা, চারচাকা গাড়ি, নিজস্ব ফ্ল্যাট, তারপর বাচ্চাকেও একই বৃত্তে প্রবেশ করানোর আপ্রাণ চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন জীবনশৈলী অভ্যাসের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এর মধ্যে কোন বাচ্চা কেবলই আঁকতে চাইলে, কি গান করতে চাইলে, কি অকারন ভবঘুরেই হতে চাইলে তাকে ধীরে ধীরে ‘অস্বাভাবিক’ তকমা পেতে হয়। পরিবারও অসহায়। তার প্রবল ভয় সন্তান সমাজে অস্তিত্বরক্ষা করবে কী করে। আয় করবে কী? খাবে কী? সর্বোপরি লোকে কী বলবে!

আবারও অল্প একটু ব্যক্তিগত উদাহরণ দেই। আমি ছোটোবেলায় যখন আঁকবো বলেই স্থির করে পরিবারের অনুমতি চেয়েছিলুম, তখন পরিবারের এক অগ্রজ সদস্য ভারি অদ্ভুত সুন্দর এক যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন – “যদি কেউ ভালো চাকরি করে তবলা বাজায়, তাহলে লোকে (সমাজ) বলে – আহা, দেখেছিস ছেলেটা কী ভালো তবলাও বাজায়। আর যদি কেউ চাকরিবাকরি কিছুই না করে কেবলি তবলা বাজায়, তাহলে লোকে বলে – আরে ওই ছেলেটা তো তবলা বাজায়।” পুরো সামাজিক বিন্যাসের এত সূক্ষ্ম গভীর ব্যাখ্যা আমি আর জীবনে অন্য কোথাও পাইনি। তাই যুক্তিখানা মনে থেকে গেছে। যদিও আমি ওই চাকরিবাকরি না করে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে তবলাই পেটাচ্ছি একরকম এবং সত্যিই যুক্তিখানা যে কতখানি সত্যি জীবন দিয়ে বুঝছি। বাহ্যতই আমার সাথে সাথে আমার পরিবারও সে সামাজিক চাপ সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে এবং আজও সহ্য করছে নিরন্তর।

রাষ্ট্র এবং সমাজপ্রদত্ত অর্থনৈতিক ও জৈবিক স্বাধীনতার সাথে সাথে পরিবার ব্যক্তির মানসিক স্বাধীনতা অর্জনে সরাসরি সাহায্য করে। মানে ওই করা উচিৎ আর কি। করে কি না করে সে পাঠক নিজের পরিবারের বৃত্তে ভেবে দেখবেন। আমরা বরং মানসিক স্বাধীনতা ব্যাপারটা ঠিক কীরকম একটু বিস্তারে দেখি।

পারিবারিক বৃত্তে মানসিক স্বাধীনতা অনুশীলন হয়। এর তিনটি পর্যায় – বিকাশ, সংস্কার, সংযোগ।

বিকাশ – এই বৃদ্ধি শিশুর মানসিক বিকাশ। যাকে আমরা চলতি কথা শিক্ষা বলি। সে দায়িত্বের সবটুকু মাস্টার আর ইস্কুলের ওপর ঠেলে দিলে চলে না। পরিবারের দায়িত্বই প্রধান। শারীরিক বৃদ্ধি জৈবিক স্বাধীনতার অন্তগর্ত। যা সামাজিক ধর্ম অনুযায়ী পরিবারেও প্রতিফলিত হয়।

সংস্কার – মুলতঃ সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই সংস্কার পরিবার অনুসরণ করে। এছাড়াও প্রত্যেক পরিবারেই নিজস্ব কিছু সংস্কার থাকে যেগুলো একান্তই পারিবারিক। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারে সাহায্য করে।

সংযোগ – বহির্বৃত্তের সঙ্গে সংযোগ। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সংযোগ।

পরিবার আসলে সমাজেরই একরকম ছোট সংস্করণ। সমাজের সঙ্গে সংযোগের ব্যাপারে প্রতিটি পরিবার অত্যন্ত যত্নবান। এর কিছুটা আনুগত্য আর কিছুটা ভয়। ওই অস্বাভাবিকের দলে পড়ে যাওয়ার ভয়। মানসিক নিরাপত্তা হারানোর ভয় ইত্যাদি কাজ করে। এই সূক্ষ্ম পরাধীনতা আমরা অনুভব করতে পারি নে।

কেন্দ্রিক পরিচালনার যে কুফল এই সময় পরিবারে দেখা যায় তা হলো পুরুষতান্ত্রিকতা। সে নিয়ে আর কথা বলতে চাইনে। নারী পুরুষের সম্পর্ক অন্যত্র বিশদ আলোচনার দাবী রাখে।

ব্যক্তি - অর্থনৈতিক, জৈবিক, মানসিক এবং বৌধিক স্বাধীনতা

যদি পাঠক এই সময় বাংলায় সশরীরে বেঁচে থেকে অর্থনৈতিক, জৈবিক ও মানসিক স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন তবে বৌধিক স্বাধীনতার আলোচনা করা যায়। প্রাচ্যের প্রধান অপ্রধান মিলিয়ে নয়টি মূল দর্শন এবং আরো এদিক ওদিক যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব্বাই বৌধিক স্বাধীনতার কথা বলে। প্রাচ্য দর্শন প্রকৃতই পূর্ণ স্বাধীনতার সন্ধান। পূর্ণ সুখের সন্ধান। অনিত্য আনন্দের সন্ধান। আমরা সাংখ্যের আলোচনা কিছু করেছি। ধীরে যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদ এবং বেদান্ত দর্শনের আলোচনার ব্যক্তির স্বাধীনতার স্বরূপ কিছু কিছু আলোকিত হতে পারে হয়তো।

ব্যক্তি স্বাধীনতাই বৃহত্তম বিষয়। মহাবিশ্বে এই সমস্ত আয়োজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ ভোগ করতে পারে না। এই সমস্ত আয়োজনে প্রত্যেকের সমান অধিকার। এই মূল কথা।

শিল্পীর স্বাধীনতাও ওই বৌধিক মুক্তির ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতার তফাৎ হলো এই যে একটি কাজের আর একটি অকাজের। ব্যক্তির স্বাধীনতা স্থিরতার নিশ্চয়তা। আর শিল্পীর স্বাধীনতা অনিশ্চয়তার স্থিরতা। ব্যক্তির যাত্রা কেন্দ্রিক। শিল্পীর যাত্রা বিকেন্দ্রিক। কেন্দ্রিক না বুঝলে বিকেন্দ্রিক বোঝা মুশকিল!

স্বাধীনতা মানে শৃঙ্খলমোচন। আরো ভালো করে বললে গ্রন্থিমোচন। তা গিঁট যারা খুলতে পারেন তারা জানেন – আগে বুঝতে হয় গিঁটের ফাঁসগুলোর ক্রম। তারপর বিপরীত ক্রমে খুলতে খুলতে যেতে হয়। স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও সমস্যাটা একইরকম। আগে ফাঁসের হিসেবনিকেশ ভালো করে বুঝে না নিলে গিঁট খুলতে গিয়ে আরো জটিল থেকে জটিলতর গিঁট পড়তে থাকবে। বর্তমান আমাদের অবস্থা অনেকটা এইরকমই। প্রতিটা বৃত্তেই পরিচালন ব্যবস্থা গিঁট খুলতে গিয়ে আরো জড়াচ্ছে। বা আদৌ খুলতেই চাইছে না আত্মস্বার্থে! পাঠক ব্যক্তি হিসেবে অন্ততঃ ভাবুন নিজবৃত্তে যদি কিছুমাত্র সংস্কার সম্ভব হয়। খোলা মনে ভাবুন। চিন্তা করুন। চিন্তা করুন। চিন্তা বৌধিক অভ্যাস। স্বাধীনতার ওই প্রথম ধাপ!

আর যদি আপনার বা আপনার অনুজ নিকটজন কারো শিল্পী হওয়ার ইচ্ছে হয় তাহলে আরো দু’বার ভাবুন। শিল্পীর স্বধর্মগতি বিকেন্দ্রিকতার দিকে। প্রচলিত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং পারিবারিক কোন বৃত্তই আপনার মানসিক গতিকে সহজে মেনে নেবে না। শিল্পচর্চায় প্রকৃতই খানিক এগোলে অসামাজিক বা অস্বাভাবিক অভিধা জুটতে দেরি হবে না। সেসব হজম করে নিজের চিন্তার প্রতি, নিজের বোধের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারাই শিল্পীর স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ। এবং একাজে আপনার পাশে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।

Get Curated Photography Update in Your Mailbox

Join our mailing list to get regular photography updates (not more than 5 in a month).

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

We respect your privacy and take protecting it seriously