ছবিযাপন । Form (আকৃতি) – প্রাচ্য সাংখ্যদর্শনের দৃষ্টিকোন

প্রাচ্যশিল্পভাবনার প্রধান ধর্ম এই মূর্ত এবং বিমূর্তের সম্পর্ক। কেবল শিল্পভাবনা না বলে দর্শনভাবনা বা জীবনভাবনাও বলা যেতে পারে। শিল্প, দর্শন এবং জীবন একই ধারণার ভিন্ন রূপ, ভিন্ন প্রকাশ বই অন্য নয়। বরং বলা যেতে পারে জীবনকে বোঝবার এবং বোঝাবার জন্যই দর্শন এবং শিল্পের প্রয়োজন পড়লো। নইলে শিল্পের অন্যতর কোন দায় নাই। না প্রকাশের অন্য দায় আছে।

এইখানে টুক করে প্রাচ্যদর্শন ঢুকে পড়বে। কারন মূর্ত, বিমূর্ত বা এদের দুইয়ের সম্পর্ক নিয়েই আমাদের দর্শনের যত প্যাঁচপয়জার। আমাদের দর্শনের অন্ততঃ খানিক ধারণা না হলে মূর্ত বিমূর্তের ঘোরপ্যাঁচে আটকে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। আমাদের দর্শন ধ্রুপদ থেকে লোকায়ত পর্যন্ত এক বিরাট পরিধি জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এ দর্শনের গভীর অনুভব এক জীবনে সম্ভব নয়। একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। তবে বিন্দুতেও সিন্ধুর আস্বাদ তো মিলতে পারে, খানিক নোনা স্বাদই সই। সেই আশাতেই এইসব বালখিল্য বাচালতা করার সাহস হয়।

অঙ্কের সঙ্গে আমার চিরকালের ভয় আর ভালোবাসার সম্পর্ক। অনেকটা যেন সেই রক্তকরবীর রাজা আর নন্দিনের মতই। আমাদের দর্শনে সংখ্যার গুরুত্ব এত বেশি যে দর্শনচর্চা করছি না অঙ্ক করচি ঘুলিয়ে যায়। কেবল এক, দুই আর তিনের মধ্যেই হাজার রহস্য। পাঁচ পর্যন্ত গেলে মাথা ঝিমঝিম করে!

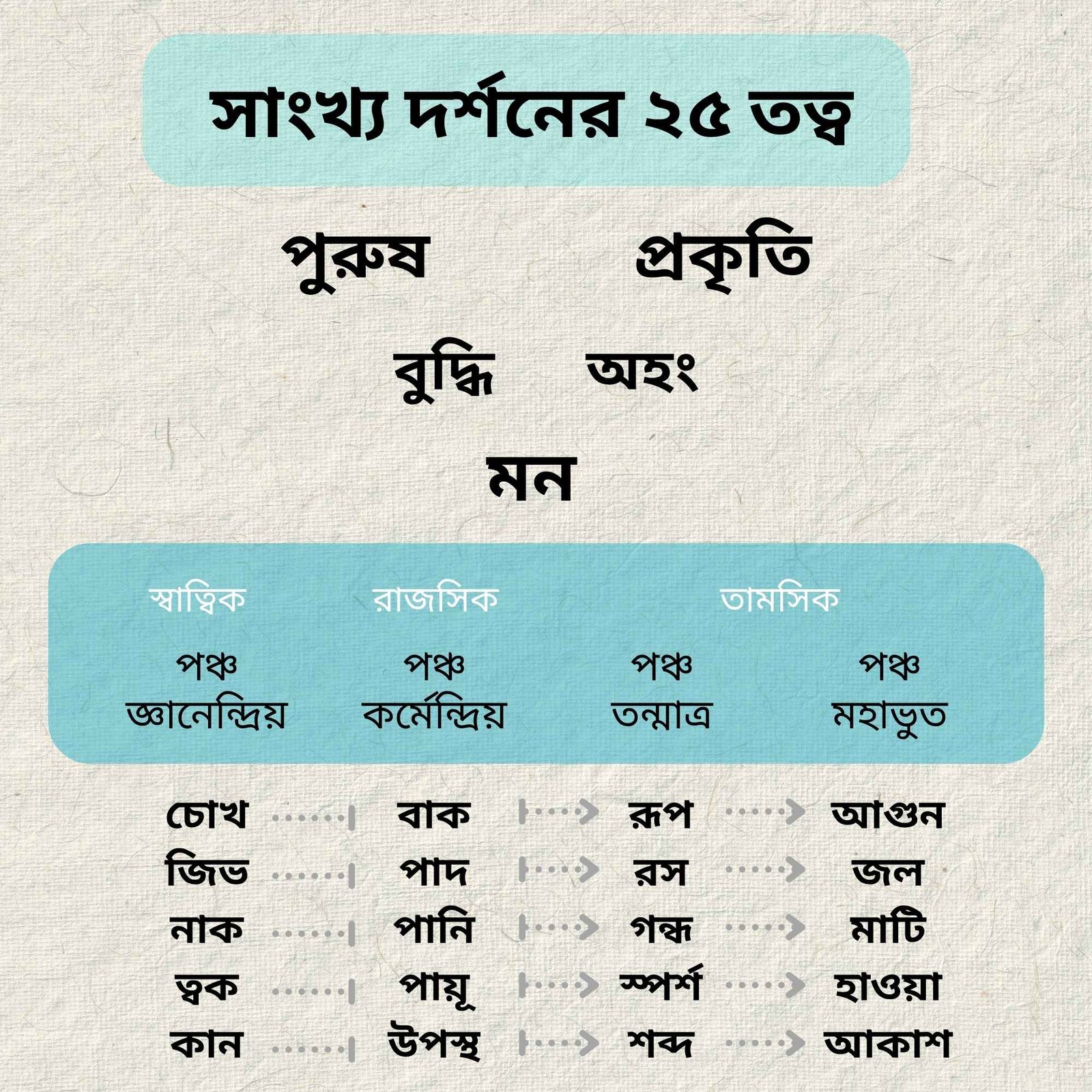

প্রাচ্যের অন্যতম প্রাচীন দর্শন সাংখ্যদর্শন। এক, দুই, তিন এইসব সংখ্যা নিয়ে বিস্তর গোলমাল করে শেষমেষ সে পঁচিশখানা হিসেব খাড়া করেচে। সেসব হিসেবনিকেশের অতলে পৌঁছনো যে আমার কম্মো নয় বহু কসরত করে সে সত্য বুঝেছি। সমুদ্রতীরে বেড়াতে আসা পথিকের জ্ঞান নিয়ে সমুদ্রচর্চা হচ্চে। তা হোক। তবু এ আলোচনা দরকার। বাঁশবাগানে আর কেউ রাজা হতে না চাইলে আর কী করা যায়!

আজ থেকে আনুমানিক তিন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে কপিল বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন নেপালের দক্ষিণপূর্বে লুম্বিনী অঞ্চলে। গৌতম বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র লুম্বিনী অঞ্চল। তবে গৌতমবাবুর বেশ খানিক আগে কপিলবাবু জন্মেছেন এবং তার নাম অনুসারেই সে অঞ্চলের নাম কপিলাবস্তু। এই কপিলমশাই আমাদের বাংলার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গঙ্গাসাগরে এই কপিলমুনির আশ্রমেই ভক্তদের ভিড় জমে। সে সময় আমাদের আজকের মতো নামের সঙ্গে টাইটেল যা থাকতো তা প্রকৃত অর্থেই তার কর্মভিত্তিক উপাধি হতো। বাপ ঠাকুরদার উপাধি নিয়ে জীবন চলতো না। এই কপিলবাবুর উপাধি মুনি। সাধু, মুনি বা ঋষি উপাধিগুলো তাদের কাজকেই নির্দেশ করে। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়। যে সাধন করে সে সাধু, যে মনন করে সে মুনি আর যে ঋষণ করে সে ঋষি। সাধন বা মনন খানিক সহজ শব্দ। ঋষণ শব্দখানা তেমন প্রচলিত নয়। মিস্টার যাস্ক বলে এক পণ্ডিত ঋষণ শব্দের মানে বলেছেন দেখা।

~ Photograph By Kaushik Saha

তা এই কপিল ছিলেন মুনি। তিনি মানস চর্চা করতেন যাকে পরে আমরা দার্শনিক বলে বুঝি। কপিল মুনি এই সাংখ্যদর্শনের মূল প্রবক্তা। কিন্তু তার লেখা কোন বই তো নেই। মানে খুঁজেপেতে পাওয়া যায় নি। ফলে নোবেল কি বুকার পাওয়া কপিলবাবুর সম্ভব নয় কোনমতেই। পরে কপিল মুনির শিষ্য ইশ্বরকৃষ্ণ মশাই সত্তর বাহাত্তর খানা শ্লোক লিখলেন ‘সাংখ্যকারিকা’ নামে যা থেকে আমরা খানিক ধারণা পেলাম কপিল মুনি ব্যাপারখানা কী বলতে চেয়েছিলেন। আমি আঁচড়ে কামড়ে যতটুক বুঝেছি তা ভারি জটিলরকম সহজ অঙ্ক। প্রথম দুখানা শ্লোক দেখি –

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।

দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোহভাবাৎ ॥ ১

পদপাঠ –

দুঃখত্রয় অভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তৎ অবঘাতকে হেতৌ।

দৃষ্টে সা অপার্থা চেৎ ন একান্তঃ অত্যন্ততঃ অভাবাৎ ॥

বাংলা পাঠ –

তিন রকমের দুঃখে (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) ঘা খেয়ে দুঃখ নাশের হেতুর জিজ্ঞাসা হয়।

জাগতিক উপায়ে দুঃখ সম্পুর্ণ নিরাময় হলে আর এ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হত না।

দৃষ্টবদামুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ ॥ ২

পদপাঠ –

দৃষ্টবং আনুশ্রবিকঃ স হি অবশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয় যুক্তঃ।

তৎ বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্ত অব্যক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ॥

বাংলা পাঠ –

জাগতিক উপায়ের মত আনুশ্রবিক (বৈদিক) উপায়ও অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয় এই ত্রিদোষযুক্ত।

তার বিপরীত (বিশুদ্ধ, অক্ষয়, অনতিশয়) ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ (পুরুষ) এই তিনের বিজ্ঞান শ্রেয়॥

ঈশ্বরকৃষ্ণ মশাই শুরুই করলেন পরপর তিনের বাউন্সার দিয়ে! তিন দুঃখ, তিন দোষ, তিনের বিজ্ঞান! তিনের ম্যাজিকে পৌঁছনোর আগে আমরা শুণ্য, এক, দুই পেরিয়ে নি।

প্রথমেই শুণ্য – মানে সহজ অঙ্কে মহাশূণ্য ভেবে নিন। যাবতীয় থাকা না থাকা, হাবিজাবি সবই আদতে শুণ্য থেকে শুরু, শুণ্যতেই শ্যাষ। কিন্তু বেবাক শুণ্যতে মজা নেই। কারন নেই, কর্ম নেই – জীবনই নেই। তাই শুণ্য সত্যি হলেও খুব একটা কাজের নয়। শুণ্য হলো অস্তিস্বহীন। জীবনের মজা নিতে হলে শুণ্য পেরিয়ে এক-এ যেতে হবে। শুণ্য ব্যক্তও নয়, অব্যক্তও নয়। শুণ্যের কথা আর বেশি কী বলবো। প্রাচ্যসভ্যতার এক আশ্চর্য আবিস্কার শুণ্য। যাকে আবার পূর্ণ হিসেবেও দেখতেই পারেন তার বৃত্তীয় সুষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা শুণ্য আর পূর্ণকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবেই দেখেছি।

এক – এক মানে অস্তিত্বের শুরু। শুণ্য ছিলো নাস্তিক। এক হলো শুণ্যজ। এক হলো আস্ত্বিক। কিন্তু মুশকিল হলো – ‘মজ্যা নেহি আ রাহা হ্যায়’। একের তো আলাদা নেই। সবই এক। বৈচিত্র্য নাই। একের জীবন তো আলুনি হল গিয়ে। আরো মুশুকিল শুণ্যর সঙ্গে তার সম্পর্কও ঠিক জুতের নয়। অঙ্ক হচ্ছেনা। সামথিং ইজ মিসিং হিয়ার। শুধু এক দিয়ে এক কেমন তা বোঝা সম্ভব হচ্চে না যে। না বোঝা যাচ্ছে শুণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। এইখানে এল আরেক। আরো একখান এক! বহু এক। যেই আরেক এল তখনই এল অঙ্ক। জন্ম নিল সম্পর্ক। একের সঙ্গে আর একের সম্পর্ক। কিন্তু মুশকিল আসান হলো না। এক আর একে তো পার্থক্য নাই। সমষ্টিতে তাদের বিস্তার বাড়ে কেবল। বিযুক্তিতে তারা শুণ্যে মিলায়। তাদের গুণ এক। তাদের ভাগ এক। এক আসলে অজ্ঞান, অবোধ, অব্যক্ত। তাই ব্যাপারটা এখনো জমলো না।

সাংখ্যদর্শন মতে শুণ্য হলো পুরুষ। এই পুরুষ মানে পুরুষমানুষ বা ছেলে নয়। প্রকৃত শুণ্যকেই পুরুষ বলা হচ্ছে। নারী পুরুষ বা যে কোন রকম ভেদের উর্ধে এই শুণ্য ব্যক্ত বা অব্যক্ত বোধেরও উর্ধে। মূর্ত এবং বিমূর্তের উর্ধে। একেই শ্লোকে ‘জ্ঞ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

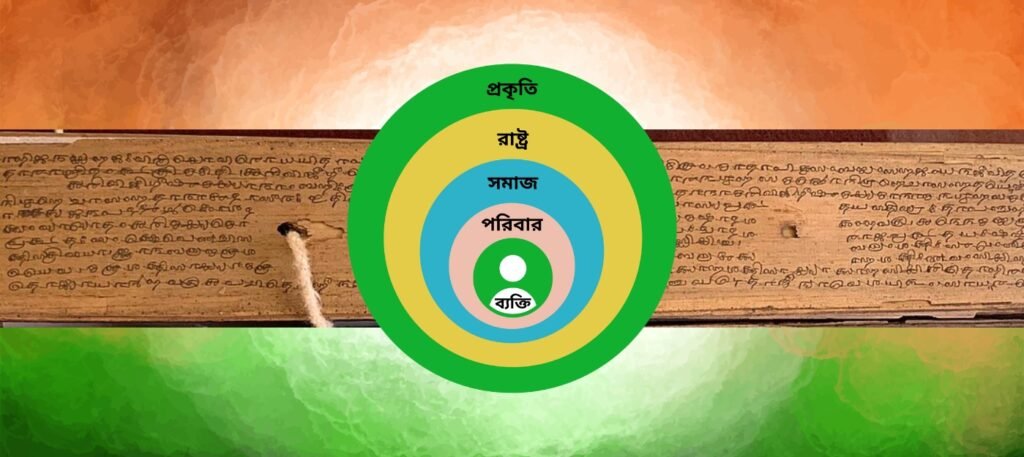

আর এক হলো প্রকৃতি। মানুষ, ছেলে বা মেয়ে, সে অর্থে নারী পুরুষ উভয়েই প্রকৃতির অঙ্গ। সমস্ত জীব এবং জড় অর্থে প্রকৃতি। কিন্তু যতক্ষন বোধ না আসছে ততক্ষণ এই প্রকৃতি অব্যক্ত, বিমূর্ত। যেমন ওই এক এবং আরেকের মধ্যে ভেদবোধ।

দুই – যে ভেদজ্ঞান একই প্রকৃতির আমাকে আর অপরকে আলাদা করে দিলো সেই হলো বোধ বা বুদ্ধি। প্রকৃতির মধ্যে বুদ্ধি এলে প্রকৃতির ভেদ হলো। এক প্রকৃতি দুই হয়ে গেল। এইবারে প্রকৃতি ব্যক্ত হতে শুরু করলে ঠিকমতো।

তিন – তিন তো তাহলে এসেই গেল কিনা। পুরুষ, প্রকৃতি আর বিভেদবোধ। এইবার জমিয়ে অঙ্ক শুরু হয়ে গেলো। প্রথমেই শুণ্যের তিন অবস্থা বোঝা গেল। এক শুণ্য নিজে, তারপর শুণ্য থেকে বোধহীন এক, তারপর শুণ্যের বোধযুক্ত ভেদজ্ঞানী এক। শুণ্য আর শুণ্যের দুই ভিন্নরকম প্রকাশ দুইরকম এক। তিন পর্যন্ত চলে এলে এক, দুই, তিনের মধ্যের সম্পর্ককেও আরো গভীরভাবে দেখা দরকার বইকি। এর পরতে পরতে মজা। এই প্রকৃতিরও আবার তিনধরণের গুণ। সত্ব, রজ এবং তম। এই গুণের জন্য প্রকৃতির তিন ভাব – সাত্বিক, রাজসিক আর তামসিক।

চার – বোধের সীমাবদ্ধতা হলো বোধ কেবল জ্ঞান অনুভব করে, কর্মের নির্দেশ দেয় না। বোধ পুরষের অর্থাৎ শুণ্যের অংশ কিনা, তাই স্বভাবে স্থির, কর্মহীন। অন্যদিকে প্রকৃতি চঞ্চল। প্রকৃতির জ্ঞান হলেই তাকে পাওয়া যায় না। তার সাথে মিশতে হলে, তাকে অনুভব করতে হলে তার ধর্ম ধারণ করতে হবে বৈকি। একের ধর্ম গতি। বোধের গতি নাই। এইখানে চার নম্বর ফ্যাক্টার চলে এল – অহং। অহং প্রকৃতির এজেণ্ট হয়ে বোধের সঙ্গে কথাবর্তা কইতে লাগলো। প্রকৃতির তিনগুণ ধারণ করলো অহং। অঙ্ক এগিয়ে চললো।

পাঁচ – বোধ যাকে আমরা সহজ কথায় বুদ্ধি বলি, প্রকৃতির তিনগুণে জারিত হয়ে হলো অহং। আপনার আমিত্ব। আমির বোধ। এই আমির প্রকৃতির তিনগুণ উপভোগের ইচ্ছে । অহং এর বাহন হলো মন। এই অহং যে মনের ইচ্ছে অনুসারে প্রকৃতিকে গ্রহণ করবে তার কিছু উপায় ঠাউরানো হল। তাদের নাম হলো তন্মাত্র। এরপর পাঁচের বিস্তার।

অহং এর পাঁচ তন্মাত্র – রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস আর স্পর্শ। পাঁচ তন্মাত্র স্বভাবে তামসিক। নেশার মত।

এই পাঁচ তন্মাত্রকে অনুভব করার জন্য দরকার পড়ল পাঁচ পাঁচ দশ ইন্দ্রিয়।

ত্রিগুণ ভাবের স্বাত্বিক ভাব থেকে হল পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় – চোখ, কান, নাক, জিভ, চামড়া।

রাজসিক ভাব থেকে হল পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় – মুখ, হাত, পা, রেচনাঙ্গ ও যৌনাঙ্গ।

আবার এই তন্মাত্রকে ধারণ করার জন্য পাঁচ রকম বস্তুর দরকার। তাদের নাম হলো পঞ্চভুত – মাটি, জল, আগুন, হাওয়া আর আকাশ। মাটির কারন গন্ধ, জলের কারন রস, আগুনের কারন রূপ, হাওয়ার কারন স্পর্শ আর আকাশের কারন শব্দ।

তাইলে টোটাল হলো গিয়ে পঁচিশ রকম ধারণা। পুরষ আর প্রকৃতি। তারপর বুদ্ধি, অহং, মন। তারপর পাঁচ তন্মাত্র। পাঁচ পাঁচ দশ ইন্দ্রিয়। শেষে পাঁচভুত। এই পঁচিশরকম ধারণা নিয়ে কপিলমুনি অঙ্ক কষেছেন। পাশ্চাত্য ধারণার অঙ্ক নয় যদিও। এর মধ্যে এক, দুই, তিনের অনেকরকম বিস্তার আছে। কার্য-কারন দ্বিত্ব বা প্রকৃতির ত্রিগুণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা দীর্ঘতর করতে চাইনে। বৈদিক দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি অনেক ধারণার মূলসুর খুঁজে পাওয়া যাবে সাংখ্যদর্শনে।

ফোটোগ্রাফি বা দৃশ্যশিল্পচর্চাকারী হিসেবে আমাদের আগ্রহের মূল কারণ ওই প্রথম এক দুই তিন চার পাঁচ খানিক অতি সরল করে বোঝার জন্যই। কারন মূর্তি আর বিমূর্তের রহস্য এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মূলতঃ এক দুই তিনের মধ্যেই। শুণ্য হলো বিমূর্ত – এক তার মূর্তি। আর এই কথাখানা লেখা সম্ভব হলো ওই তিন নম্বর বোধের জন্যই। এই বোধের জন্যই এক বোঝে তার মধ্যে সেই ভয়ানক শুণ্যের উপস্থিতি। সে বোঝে এই ভেদবোধজাত বিযুক্তির যন্ত্রণা। সর্বদা সচেতনে নয়। এ তার অন্তর্গত অন্তর্লীন বোধ। তাকে ঠিক না চিনলেও আবছা বোঝা যায় জীবনের অতৃপ্তিতে। আসলে সে ফিরতে চায় আবার শুণ্যের সম্পুর্ণতায় – সেই বিমূর্ততায়। আবার সেই বিমূর্ততার স্বরূপ বোঝার জন্যই তার মূর্তির প্রয়োজন হয়। কারন এক না হলে যে শুণ্যকেও অনুভব করা যায় না।

“তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে।”

যারা পাশ্চাত্য কম্পিউটিং বাইনারিতে আগ্রহী তারা নিশ্চয় সাংখ্যদর্শনের বাইনারিতেও আগ্রহী হবেন। মানে আমার আশায় বাঁচে চাষার অবস্থা আর কি। সাংখ্যের মূল মজাটাই হলো ওই শুণ্য, এক আর ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা বোধ নিয়ে। শুণ্যের নিজেকে বুঝতে গেলে এক হতে হয়। আবার এককে ঠিক করে বুঝতে গেলে বোধের আশ্রয় নিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শুণ্য প্রকৃতি হয়ে প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য বোধযুক্ত হয়। শিল্প হলো সেই ফিরতি যাত্রা যেখানে আপনি প্রকৃতির সঙ্গে বোধ মিলিয়ে আবার শুণ্যকে অনুভব করতে পারেন। মূর্তিস্বরূপা প্রকৃতি বোধের মধ্যে দিয়েই আবার শুণ্যের সাথে একাত্মতা অনুভব করতে চায়।

“মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে……”

এই যে সাংখ্যের ধারনার কথা বললাম – এই পুরুষ প্রকৃতি – এও তো সেই বিমূর্ত ব্যাপার স্যাপার। একখান মূর্তি হলে বরং আলো ভালো করে বোঝা যায়। একখান সাম্প্রতিক ভাস্কর্য নেওয়া যাক উদাহরণ হিসেবে। সতেরোশো শতকের মাঝামাঝি মিস্টার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে এক শিল্পী এই ভাস্কর্যটি তৈরি করেন। ভাস্কর্যটির শিরোণাম দক্ষিণাকালী। এই ভাস্কর্যটির ব্যঞ্জনায় সাংখ্যদর্শন এবং বৈদিক দর্শনের বিমুর্ত ধারণাগুলি বেশ পরিস্কার ধরা পড়ে।

কালী ম্যাডামের কথা আলোচনার আগে বাম ও দক্ষিণ ব্যাপারটা খানিক পরিস্কার হওয়া দরকার। পচ্চিমবঙ্গে সিপিএম প্রথম সাম্যবাদী বামপন্থী নয়। কালীভক্তরাও বামাচারী এবং এ আচারে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার অধিকার স্বীকৃত। এখানে বামাচার অর্থে সামাজিক পরিধির বাইরের আচার। যা স্বাভাবিক আচার বলে স্বীকৃত নয়। হয়তো সময়ের সাপেক্ষে বৈপ্লবিক বলেই। সাম্যের ধারণা চিরকালই বৈপ্লবিক। তা এই বামাচারী কালীপুজো হত গ্রাফিক ডিজাইন করা ধাতুর পাতে। তাকে বলে যন্ত্র। সেও ভারি মজার জিনিস। বিমূর্ত দ্বিমাত্রিক জ্যামিতিক আকারের মধ্যে শক্তির ধারণাকে ধরা হয়েছে সে যন্ত্রে। তা যাহোক, আমাদের আগ্রহ আগমবাগীশ মশাইয়ের সৃষ্ট ভাস্কর্যটিতে। এটিতে তিনি বামাচার থেকে কালীপুজোকে দক্ষিণাচারে নিয়ে এলেন। মানে সামাজের মধ্যে নিয়ে এলেন। আগে বিভিন্ন তন্তের বইতে দক্ষিণাকালীর আলোচনা ছিলো বইকি। শুধু মূর্তি নয়, তিনি একখানা বইও লিখলেন। শিরোনাম বৃহৎতন্ত্রসার। কথিত তন্ত্রশাস্ত্রের প্রায় চারশো সাড়ে চারশো বই পড়ে তিনি ওই সারগ্রন্থটি লিখেছিলেন। মুর্তিটি ভালো করে দেখি। কী ভয়ানক সুন্দর এই মূর্তিকল্পনা।

শিব এখানে শব হয়েছেন। কাল হয়েছেন কালী। শব এবং কাল এর ওপর ওই ঈ-কার খানা গুরুত্বপূর্ণ। ওই শক্তির দ্যোতক। শিব পুরুষ। কালী প্রকৃতি। প্রকৃত পুরুষ শবমাত্র। প্রকৃতির শক্তিই তাকে প্রাণ দেয়। অর্থাৎ বোধ, মন এবং অহং আসে। কালীর মধ্যেও তিনের মজা। কালীর মধ্যে প্রাণের তিন লক্ষণ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়; তিন কাল ভুত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত; তিন গুণ সত্ব, তম ও রজ এইসব তিনের ভাগের খেলা। এ সমস্ত ত্রিপুটির অনুভব কালীর খেলা, প্রকৃতির খেলা, শক্তির খেলা, জীবনের খেলা। ম্যাডামের তিন চোখ এই তিনের খেলাকেই বোঝায়। শিবের বুকে ওই কালীর নাচ। যেমন শুণ্যের বুকে একের নাচ। তার চার হাত। এই চার হাত চতর্বিধ পথ। জ্ঞান, কর্ম, যোগ আর ভক্তি। উপরের বামহাতে খড়্গ। তা বামাচারের দেবী ন্যাটা হবেন বৈকি! এই উপরের বামহাতটি জ্ঞান। নিচের বামহাত কর্মের। এ হাতে নরমুণ্ড। ওইটি অহং। জ্ঞানের খড়্গে কর্মের মাধ্যমে তিনি অহং বধ করেন। ডানদিকের ওপরের হাতে বরমুদ্রা। ঐটি যোগের পথ। আর নিচের ডান হাতে অভয়মুদ্রা। এ পথ ভক্তির। জ্ঞানের প্রকাশ যে বাক্য যা আমাদের প্রথম কর্মেন্দ্রিয় মুখ দিয়ে বেরোয় তাই কালী গলায় মালা করেছেন। কালীর গলায় পঞ্চাশটি নরমুণ্ড সংস্কৃতের পঞ্চাশটি অক্ষরের প্রতীক। কোমরে হাতের মালা। এ হল জীবের কর্ম। যা মানুষ হাত দিয়ে করে প্রধাণতঃ।

এবার আসি রঙের ব্যঞ্জনায়। কালীর ঘোর কালো। মানে আধুনিক ভাষায় যাকে ‘বেস কালার’ বলে তা কালো। মহাশুণ্যের রঙ ধরেছেন তিনি। পরের রঙ লাল। লাল রঙের জিভ বেরিয়ে আছে ভয়ঙ্করভাবে! তার ওপর সাদা দাঁত। ত্রিগুণা প্রকৃতিতে বোধহীন অবস্থায় সত্ব, তম ও রজোগুণ সাম্যে থাকে। বোধ জন্মালে তাদের মাত্রাভেদ জন্মে। কালীর লাল হলো রজোগুণ। আর সাদা হলো সত্বগুণ। অহং বধ হলে তমোনাশ হয়। তারপর থাকে সত্ব আর রজ। সাদা দাঁত অর্থাৎ সত্বগুণ দিয়ে তিনি লাল জিভ অর্থাৎ রজোগুণ নিয়ন্ত্রণ করেন।

পুরুষ আর প্রকৃতি দ্বিত্ব বটে কিন্তু এরা আলাদা থাকতেই পারেন না। তাই কালীর সঙ্গে শিব থেকেই যান। যেমন একের মধ্যে শুণ্য থেকেই যায়। কালী হলো সেই শক্তি যা আমার আপনার মধ্যে বোধের ধারক মন হিসেবে আছে। এবং আরো বৃহত্তর অর্থে প্রাণ হিসেবে আছে। তবে কালী আপনি অহরহ অনুভব করছেন না কি? প্রাণ অনুভব করলে আর কালীর অনুভব আলাদা কী? প্রকৃতি অনুভব করলে আর কালী অনুভব বাকি থাকে কী? আর তারও পরে যদি আরেকটু গভীরে ভাবেন মূর্তির গভীরে গিয়ে কালীর প্রত্যেক মূহুর্তে নিশ্চল শিব অনুভব করতে পারবেন। আপনার বুদ্ধি, মন, অহং পেরিয়ে এক গভীর শুণ্যের অনুভব যা প্রাণের সাথে সাথে চলে সবসময়। সেই প্রকৃত বিমূর্ততা। যার সাথে বিযুক্তি আমাদের জন্মের কারন। আমাদের বোধের কারন। প্রকৃতির অনন্ত উপভোগের মধ্যেও সেই মহাশুণ্যের বিযুক্তির বিরহ আমাদের আজন্মের দুঃখ। সেই বিমূর্ততায় পৌঁছনো প্রত্যেক মূর্তির জন্মগত উদ্দেশ্য।

ব্যাপারটা দ্বিমাত্রিক ছবিতে কেমন করে হয় দেখা যাক। মাননীয় সিদ্ধার্থবাবুর একখানা প্রতিকৃতি নেওয়া যাক উদাহরণ হিসেবে। সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তুর রাজপুত্র। এলিট ক্লাসের মানুষ। জাগতিক অভাব কিছুই নাই। বধু শুয়ে ছিলো পাশে, শিশুটিও ছিলো। কিন্তু রাজার দুঃখ কিসে যায়? তার মন টিকলো না রাজবিলাসে। তিনি বেরিয়ে পড়লেন। অনেক সাধনা ইত্যাদি কষ্ট করে সিদ্ধিলাভ করলেন। তারপর বললেন চারটি মাত্র কথা। এ যেন ধ্রুপদ দর্শনের লোকায়ত প্রকাশ। সহজ সরল সোজা কথা চারখানা।

- ১। দুঃখ আছে

- ২। দুঃখের কারন আছে

- ৩। দুঃখ নিরোধ করা যায়

- ৪। দুঃখ নিরোধের পথ আছে

বলে তিনি আটখানা পথের কথা বললেন। বললেন দশখানা নিষেধের কথা। খেয়াল করুন সংখ্যা পিছু ছাড়ছে না কিছুতেই। সিদ্ধার্থ যখন সিদ্ধি বা বোধিলাভ করলেন তখন তার অবস্থা কেমন হবে? এ মানুষ তখন তো মূর্ত বিমূর্ত, এক দুই তিনের রহস্য ভেদ করে ফেলেছেন। এ অবস্থাও তো একপ্রকার বিমূর্ত অবস্থা তবে। কী করে তা বর্ণনা করা যায়? কথ্য ভাষায় তা সম্ভব নয় কিছুতেই। তাই প্রয়োজন হয় শিল্পের। পঞ্চম শতাব্দীতে অজন্তা গুহায় আঁকা বুদ্ধের একখান ছবি দেখা যাক। খেয়াল করা যাক কীভাবে মূর্তি তার দৃশ্যমান বাস্তব পেরিয়ে যাচ্ছে বিমূর্ত ধারণায়।

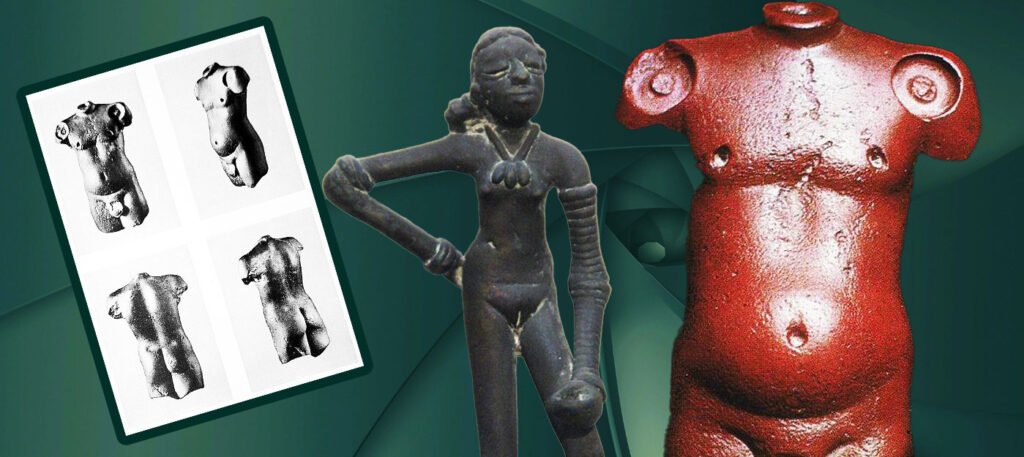

প্রথমেই নিশ্চয় খেয়াল করা যায় ‘ত্রিভঙ্গ’ দাঁড়ানো যা আমরা মহেঞ্জোদারোর ‘Dancer Girl’-এর মধ্যেও দেখেছিলাম। এবার যখন সংখ্যাজ্ঞান খানিক হয়েছে, তবে ওই ত্রিভঙ্গকে প্রকৃতির ত্রিগুণের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে পারেন। উর্ধভঙ্গ সত্ব, মধ্যভঙ্গ রজ এবং নিম্নভঙ্গ তম গুণের দ্যোতক।

আরো চোখে পড়ে বুদ্ধের চোখ। এ এক অন্যন্য অপুর্ব প্রকাশ। চোখের এই ভঙ্গি সারা বিশ্বের সমস্ত কালের সমস্ত ধরণের শিল্পের মধ্যে প্রথম সারির শিল্প বলে আমার বিশ্বাস। মোনালিসার হাসির চেয়েও বেশ খানিক বেশি রহস্যময় এই চোখের প্রকাশ। এবং বুদ্ধবাবুকে চিত্রকরের সামনে পোজ দিয়ে দাঁড়াতে হয়নি। কেবলই গীতার একটি শ্লোক মনে পড়ে আমার। সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ বলা হচ্ছে এই শ্লোকে।

“দুঃখেষুনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥”

~ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ২য় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ, ৫৬

পদপাঠ –

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনা সুখেষু বিগত স্পৃহ।

বীত রাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিঃ উচ্যতে।।

বাংলা পাঠ –

দুঃখে যিনি অনুদবিগ্নমনা, সুখে যিনি বিগতস্পৃহ,

রাগ-ভয়-ক্রোধ যার বীত হয়েছে, যিনি স্থিতধী, তাকেই মুনি বলে।

এ যে ঠিক কেমন অবস্থা তা বোধহয় বোধিসত্বের ওই ছবিখানার চোখ দেখলে ধারণা করা যায়। আপাতঃদুখী চোখদুখানার ভিতর যে একখান গভীর প্রশান্তি আছে তা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। ওই নিচের দিকে তাকানোর ভঙ্গী বৌদ্ধধর্মে অবলোকিতেশ্বরের আভাস দেয়।

তারপর হাতে রয়েছে পদ্ম। এই ছবিটির নামও পদ্মপানি। এই পদ্ম প্রাচ্যরূপকের অন্যতম। যোগদর্শনের ষটচক্র তথা সহস্রদল পদ্মের প্রসঙ্গ আসতে পারে। আসতে পারে যোগের অষ্টসিদ্ধি বা অষ্টদল পদ্মের কথা। বৌদ্ধ ধর্মচক্রেও আটের হিসেব কারন বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেদিকেই যান সংখ্যার অঙ্ক পিছু ছাড়ে না কিছুতেই। আর আছে অলঙ্কার। মাথায়, গলায় হাতে। এ ঐশ্বর্যের প্রতীক। রাজার সোনা নয়। সিদ্ধির, বোধির ঐশ্বর্য। নন্দিনের রক্তকরবীর মালা।

এরপর শিল্পী যা করলেন তা এক্কেবারে বেজায় বৈপ্লবিক। পাশ্চাত্য ভাষায় যাকে বলে স্পেস, যাকে বলে পার্সপেক্টিভ, যা কিনা পাশ্চাত্যশিল্পের বর্ণময় ঐতিহ্য, তাকে এক্কেবারে ঘেঁটে ঘ করে দিলেন। না রইলো পাশ্চাত্য ভ্যানিশিং পয়েন্টের বাঁধন। না রইলো পাশ্চাত্য স্কেলের বাঁধন। অনেক পরে রেনেসাঁর সময় পাশ্চাত্য এইসব শিখবে। তার আরো অনেক পরে এই হালে দালি, পিকাসো, মাতিসের হাত ধরে স্পেস আর পার্সপেক্টিভ ভাঙবে পাশ্চাত্য শিল্পভাবনায়। বিশ্ব তাকে আধুনিকতা বলে জানবে।

বা আরো পরে উত্তরআধুনিকতায় আসবে ম্যাজিক রিয়্যালিজমের ধারণা। অজন্তার শিল্পী সেসবও খানিক অভ্যাস করেছেন। ছবিটির বাঁদিকের ওপরের চরিত্রটি দেখুন। একখান দোতারা গোছের যন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ইনি। পা দুটি খেয়াল করুন। মানুষের শরীরের নিচে খানিক পাখির মত পা। এই চরিত্রের নাম কিন্নর। কিন্নর হল দৈব সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্নরকণ্ঠী শব্দটা আমাদের খানিক পরিচিত। চরিত্রটির হাতের বাদ্যযন্ত্রটি কিন্নরী বীণা। প্রসঙ্গতঃ সঙ্গীতও তিনের অঙ্ক। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিন মিলে সঙ্গীত।

আর রঙের কথা না বললেই নয়। সেখানেও তিন রঙের প্রাধান্য খেয়াল করছেন নিশ্চয়। হলদেটে লাল, সবুজ, আর নীল। তিন ধরনের উপাদান থেকে তারা মূলতঃ এই তিন রঙ ব্যবহার করতেন। বহু বহু পরে আবিস্কার হবে সুর্যের সাতরঙের রহস্য। বহু বহু পরে আবিস্কার হবে লাল, সবুজ, নীল এই তিন রঙে চোখ সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীল। RGB কালার মডেল আবিস্কার হবে।

এ সমস্ত প্রকরণ দিয়ে শিল্পী মূলতঃ যা করতে চাইছেন তা এক অব্যক্ত রূপের ব্যক্ত প্রকাশ। তার জন্য তিনি বাস্তবকে ভর করেও হামেশাই বাস্তবগ্রাহী বোধগম্য রূপের সাদৃশ্য, তার অনুপাতকে অগ্রাহ্য করছেন। এবং এই অগ্রাহ্য করার পরতে পরতে বুনছেন অব্যক্তের রূপ। শিল্পীর আবেদন তামসিক রূপ তন্মাত্রের কাছে নয়। তার আবেদন রূপ তন্মাত্র পেরিয়ে, চোখ জ্ঞানেন্দ্রিয় পেরিয়ে, মন-অহং পেরিয়ে বোধের কাছে। তিনি জানেন বোধের সাথে কথা বলতে গেলে রূপ তন্মাত্রের দাসত্ব করতে হয় না। তাকে বাহন করতে হয়।

এত কথার পরে আসল কথা হলো, বাংলার ফটোগ্রাফাররা এতদূর হাঁটতে চাইবেন কি? প্রাচ্যের ভাবধারা তো একটা নয়। আর কোন দর্শনই গভীরতাহীন ওপরচালাকি নয়। প্রাচ্যের ভাবধারার গভীরে ডুব না দিলে আমাদের শিল্প সংস্কৃতির কোন তল পাওয়া সম্ভব নয় এ আমি স্থির মানি। এহ বাহ্য! এ তো শুধু ধ্রুপদ দর্শনের কথা হচ্ছে। এর আনাচে কানাচে মিশে গেছে লোকায়ত দর্শনের বিভিন্ন চিন্তা। আর লোকায়তের নিজস্ব পরিধিতে উঁকি দিলে সে আরেক অলৌকিক যাত্রা!

Get Curated Photography Update in Your Mailbox

Join our mailing list to get regular photography updates (not more than 5 in a month).

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

We respect your privacy and take protecting it seriously

একি ঘোর লাগলো দাদা। কি লিখেছো! এতো বেশ কবার পড়তেই হবে। আহা, পরের কিস্তি কবে আসবে? এখন শুধু গিলে খেতে মন চাইছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক শুক্ত রান্না করেছো দাদা।

Inception দেখার কথা মনে পড়ছে। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন, তার মধ্যে স্বপ্ন, আবার কখনো তারো মধ্যে স্বপ্ন। ওখানে আফ্রিকার সেই ভারতীয় দেখতে ডাক্তারটার কথা মনে পড়ছে, যে বলেছিল, ‘মানুষ এখানে ঘুমাতে নয়, জাগতে আসে’। এই লেখা যেন এক উপত্যকার চড়াই উতরাই যাত্রায় নিয়ে যায়, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখেও বেরোতে মন চায় না।

এমন গভীর চিন্তা ভাবনা এবং প্রাচ্যের প্রাচীন ভাবধারার চর্চা আজকের দিনে বিরল। লেখককে অভিনন্দন জানাই।