ছবিযাপন । Form (আকৃতি) এবং কিছু চিন্তা

আমার খুবই মনে হয় বিজ্ঞানচর্চার পথটিকে বলা উচিৎ বিজ্ঞানশিল্প, আর শিল্পচর্চার পথের প্রকৃত নাম হওয়া উচিৎ শিল্পবিজ্ঞান। বিজ্ঞানীদের পরিচয় হওয়া দরকার বিজ্ঞানশিল্পী, আর শিল্পীদের পরিচয় হওয়া উচিৎ শিল্পবিজ্ঞানী। আমার অভিজ্ঞতায় আমি ছোটবেলা থেকেই দেখেছি বিজ্ঞান আর শিল্প পরস্পর প্রতিদ্বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলতঃ গত একশতক জুড়ে বিজ্ঞানশিক্ষার কথা বলতে পারিনে, ও আমার ঘর নয়, শিল্পশিক্ষা যে বেশক ঠিকঠাক হয়নি তা সত্য। তবে অনেক সত্যের মতই এও চট করে বুঝতে পারা সহজসাধ্য নয়।

তবে কেবল ফোটোগ্রাফির দিক থেকে দেখলে অবশ্য বুঝতে একটু সোজা হয়। আমাদের শিল্পচিন্তার যে অবক্ষয় এক শতক ধরে চলছে তা ফোটোগ্রাফি প্রায় পুরোপুরি হজম করেছে। তার একটা কারন ফোটোগ্রাফির বয়সও ওই এক দেড় দশক। আর দ্বিতীয় কারনটি আরো মারাত্মক। আমরা ফোটোগ্রাফি মাধ্যমকে পেয়েছি পাশ্চাত্যশিল্প মাধ্যম হিসেবে। ফলে পাশ্চাত্য শিল্পচেতনাই মূলতঃ ফোটোগ্রাফির চর্চার ভিত্তি। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় খুব কম ফোটোগ্রাফি চর্চাকারীকে দেখেছি যারা বাংলা বা ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সমসাময়িক বাংলা তথা ভারতীয় শিল্পের অনুভব বা অভিজ্ঞতার কথা না বলাই ভালো।

এই পাশ্চাত্য শিল্পচেতনা আমাদের গ্রাস করেছে গত শতক থেকে। এবং আমরা ক্রমে ভুলেছি আমাদের গভীরতা, ব্যঞ্জনা। আমাদের শিল্পের প্রতি অনুভব।

বাংলা শিল্পচিন্তার কথিত স্বর্ণযুগে শিল্পাচার্য অবন ঠাকুর দেখি তার শিল্পচর্চার আলোচনায় কোনটা শিল্প নয় বোঝাতে ফোটোগ্রাফির উদাহরণ দিচ্ছেন ক্রমাগতঃ! যদিও আমার ঘোরতর বিশ্বাস আছে বাংলার অধিকাংশ ফোটোগ্রাফাররাই অবন ঠাকুরের শিল্পচিন্তা বা বেঙ্গল স্কুল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখেন না। তারা এসব আলোচনা প্রয়োজন মনে করেন না। বরং বিজ্ঞ ফোটোগ্রাফার সে সময় গোল্ডেন রেশিও বা ব্রেঁশ কপচান। এবং ব্রেঁশ কেন ভালো সে প্রশ্ন উঠলে কেবল জিয়োমেট্রি আর ম্যাগনাম ছাড়া আর কোন শব্দ বলতে পারেন না।

পাশ্চাত্য শিল্পচেতনা বাংলা ফোটোগ্রাফির পক্ষে একপ্রকার necessary evil হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্যশিল্প ধারণার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কয়া যায় না। করার প্রয়োজনও নেই। কেবল ওটুকুকেই শেষ কথা বলে ভেবে নিলে ভয়ানক কূপমণ্ডুকতা হয়ে যায় আর কি।

ঋষি অন রাইডের সাম্প্রতিক কর্মশালার বিষয় ছিলো – শেপ, ফর্ম এবং টেক্সচার। পুরোপুরি পাশ্চাত্যভাবনা থেকেই ফোটোগ্রাফির সাত দৃশ্যাঙ্গের ধারণা। তার মধ্যে এই তিনটিকে নিয়ে এবারের আলোচনার মূলসুর বাঁধা ছিলো। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানমনস্কতা, বাস্তবশীলতা ফোটোগ্রাফির চামড়ার মধ্যে ঢুকে রয়েছে। ফলে প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যের চোখ না রপ্ত করলে ফোটোগ্রাফির বিবর্তনের পথটিকে চেনা মুশকিল। কিন্তু আমরা থেমে যাই সেখানেই। একটা দৃশ্য তৈরি করে ফেলাই ফোটোগ্রাফির মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই দৃশ্যের মাধ্যমে ভাববিনিময় পর্যন্ত আর আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠে না। আরো পরিস্কার করে বললে দৃশ্যের বাস্তবতা পেরিয়ে অবক্ত অতিবাস্তবতায় পৌঁছনোর যে একটা অনন্ত রাস্তা আছে দৃশ্যশিল্পে সে কথা কেমন যেন অচেনা মনে হয়।

আজ আর ভাবার শক্তি তেমন দেখি নে। ভাবার দরকার সেকথাটাও মনে হয় সমাজে হাস্যকর শোনায়। অথচ খানিক ভাবলেই বোঝা যেত ফোটোগ্রাফিতে যে সুর আমরা চিনেছি এতদিন, চিনছি আজও, সে আমাদের প্রাণের সুর নয়। বোঝা যেত গণ্ডগোল আছে, অপ্রাপ্তিটুকু ধরা পড়তো নিজের কাছেই। যেমন খানিক বোঝা গেল আমাদের কর্মশালায়। প্রায় প্রত্যেকেরই ফর্ম নিয়ে সমস্যা হলো বেদম। জীবনে কোনদিন ফোটোগ্রাফি করতে গিয়ে ফর্ম নিয়ে ভাবা হয় নি। বা অন্যান্য শিল্পেও ফর্ম কীভাবে জড়িয়ে থাকে পরতে পরতে সে ভালো করে দেখার সুযোগ হয়নি। আমাদের প্রচলিত জীবনশৈলী সে সুযোগ দেয় না। না দেয় আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা!

ফোটোগ্রাফি চর্চায় ফর্ম-এর বাংলা আমার মতে ‘আকৃতি’ হওয়া উচিৎ। মূর্তি বললে ভালো হয়, তবে মূর্তি বলতে মানুষ ঠাকুর দেবতা ছাড়া বিশেষ কিছু বোঝে না সাধারণতঃ। তাই আকৃতি বলাই সহজ। তবে মূর্তির ধারনা বাদ দিয়ে আকৃতি বোঝা বিড়ম্বনা। এইখানেই বাঁধে গোলমাল। আমাদের প্রাচ্য সংস্কৃতিতে মূর্তির ধারণা আজীবন হাজার ভাঙা গড়ায় এগিয়েছে। আমাদের অচেতনেই সে বোধ আমাদের মধ্যে গাঁথা। চট করে তা চেতন বোধে আসে না বটে, আসার দরকারও নেই যতক্ষণ না কেউ শিল্পসৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু ফোটোগ্রাফি যখন ফর্ম-এর ব্যবহার করে তখন তা বেশিরভাগটাই পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। ফলে আমরা, প্রাচ্যদেশীয়রা যখন ফোটোগ্রাফি চর্চা করি তখন একটা খিচুড়ি মার্কা আংশিক বোধ থেকে দেখতে পাই। আমাদের অন্তর্গত বোধ ফর্ম কে একভাবে চেনে, জানে। আর ফোটোগ্রাফিতে আমরা অজান্তেই যতটুকু ফর্ম ব্যবহার করি সে ওদেশের কায়দায়।

ব্যাপারটা আরো ভালো করে বুঝতে হলে ফর্ম বা আকৃতির স্বরুপখানা ভালো করে বুঝতে হবে। ফোটোগ্রাফিতে ফর্ম কাকে বলে সেটা আগে চট করে পরিস্কার করে নেওয়া যাক। ফোটোগ্রাফে দৃশ্যমান যে কোন ত্রিমাত্রিক বস্তুকেই ফর্ম বলে। সে ফর্ম কোন চেনা বস্তুর হতে পারে বা এমন হতে পারে যে তাকে পরিস্কার চেনা যাচ্ছে না। আরো সহজে বললে ফোটোগ্রাফের মধ্যে যা কিছু আপনি বাস্তবিক বলে চিনতে পারছেন – মানুষ, ঘরবাড়ি, গাছ, মাটি আকাশ, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি সবই ফর্ম। আপনি বুঝতে পারছেন এগুলো ত্রিমাত্রিক বাস্তব জিনিস।

টেকনিক্যাল ভাষায় ফর্মের দুটি চরিত্র –

- ত্রিমাত্রিকতার বোধ (Sense of Depth)

- চরিত্র পরিচয় (Sense of Identity)

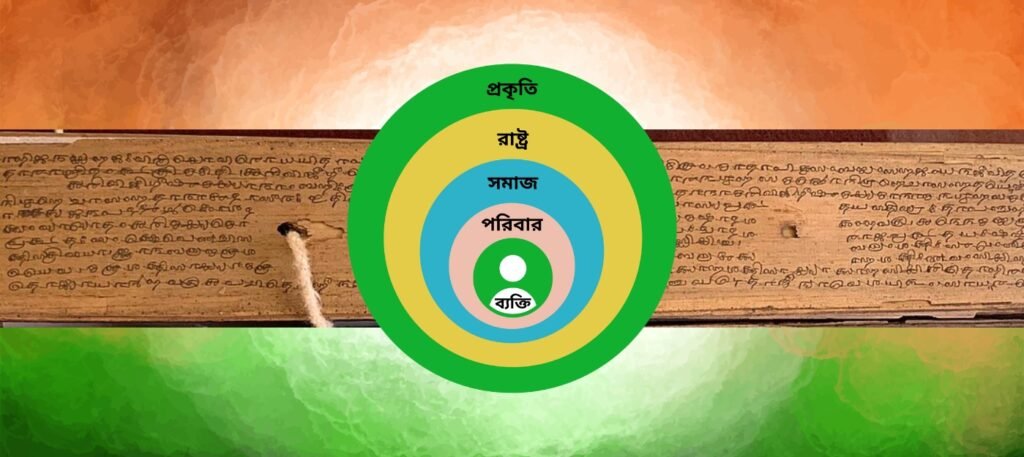

ত্রিমাত্রিকতার বোধ নিয়ে ততটা সমস্যা হয় না। কারন এটি মূলতঃ জৈবিক বোধ। সমস্যার শুরু হয় চরিত্রপরিচয় নিয়ে। বোঝা কঠিন নয় এটি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বোধে থেকে উঠে আসে। আপনি একটা দৃশ্যে একটা গাছ দেখছেন এবং গাছ বলে চিনতে পারছেন। তাই সেটাকে গাছের ফর্ম বলা হচ্ছে। পাশ্চাত্য মোটামুটি ঘুরেফিরে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এটুকুই বোঝে। ফর্মের ব্যপ্তি পাশ্চাত্য ধারণায় এর বাইরে খানিক বেরোতে শিখেছে এই গত শতকে। প্রাচ্যে যে দর্শনচর্চা হয়েছে তাকে যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ছেলেখেলা মনে করেছেন বেশ লম্বা সময় ধরে, প্রাচ্যে শিল্পধারণাকেও তেমনি পাশ্চাত্য কোনদিনই হজম করতে পারেনি। নইলে ইয়েটস সাহেব রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে এডিট করে বদলানোর সাহস দেখাতেন না! আমরা গাছকে কেবল গাছে দেখতে শিখিনি। আমরা কখনো তাকে মনসা, কথনো শিব, কখনো বিষ্ণু ইত্যাদি অজস্র দেবতার সঙ্গে এক করে ফেলেছি। আমরা পাথরকে ভগবান ভেবে এসেছি আজীবন। সংকুচিত পাশ্চাত্য আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে এসমস্ত ভাবনা অনুন্নত কুসংস্কার বলে বাতিল হয়েছে বারবার। আজও আধুনিকমনা বাঙালিরা তাই ভাবেন। তবে তারা খেয়াল করেন না ঠিক কতটা উন্নত কল্পনাশক্তি হলে ফর্মের বাস্তব চরিত্রপরিচয় ভেঙে তাতে দেবত্ব আরোপ করা এত সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে যায়। আমাদের কাছে ফর্ম-এর এই দ্বিতীয় ধর্ম কেবল তার দৃশ্যরূপে সীমাবদ্ধ ছিলো না কোনদিন। আমাদের অন্তর্গত ভাব ফর্মকে ভেঙে ফেলেছে বারবার। আমাদের জীবন এবং অবশ্যই শিল্পে এই চরিত্র ফুটে উঠেছে চিরকাল। সে আপনি আলপনার কথাই ভাবুন বা পটের কথা।

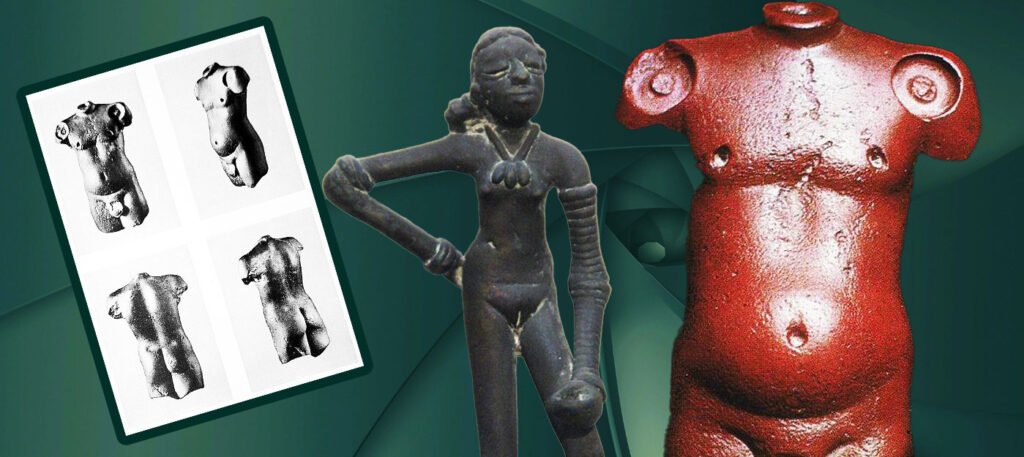

এবার ফর্ম থেকে মূর্তিতে আসা দরকার। শুরু করি বরং সেই আদিম মেয়েটির মূর্তি দিয়েই। সিন্ধু সভ্যতার সেই পাশ্চাত্য কথিত ‘Dancing Girl’। তারা মূর্তিটিকে নর্তকী ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারেননি সে তাদের চিন্তার গভীরতার দৈন্যকেই আরেকবার স্মরণ করায়।

যে কথা হচ্ছিলো – ফর্মের দুটো ধর্ম। ত্রিমাত্রিকতা এবং চরিত্রপরিচয়। এবার এই মূর্তিটির দিকে দেখুন। দাঁড়ানোর যে ভঙ্গিমাকে মার্শাল সাহেব মূর্তিটি আবিস্কার করার সময় নৃত্য ভেবেছিলেন, তাকে আসলে ‘ত্রিভঙ্গ’ বলে। এটি যে কেবল নাচে ব্যবহার হয় তাই না, আপনারা নিশ্চয় অনেককেই ঠিক এই মূর্তির মত না হলেও ত্রিভঙ্গে দাঁড়াতে দেখেন আশেপাশেই। বিশেষতঃ মেয়েরা অনেকসময়ই এভাবে দাঁড়ায়। এই ত্রিভঙ্গের আরো পরিস্কার রূপ পরে কৃষ্ণ এবং আরো অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিতে দেখতে পাবেন। কথা হলো এই ত্রিভঙ্গ আসলে ত্রিমাত্রিক গভীরতাকে স্পষ্ট করে। দেহের গঠনকে আরো বাস্তব করে তোলে।

এবার দ্বিতীয় ধর্মটি দেখা যাক। চরিত্রপরিচয়। মূর্তিটি দেখে আপনি বুঝতেই পারছেন মেয়ে। উন্মুক্ত যোনি। মাথা, বুক, কাঁধ কোমর দেখে মনে হয় কিশোরীপ্রায়। গলায় লকেটওয়ালা মালা। একহাতে ভর্তি চুড়ি। আরেক হাতে মাত্র একখানি! সাদা চোখে তো এটুকুই। পাশ্চাত্য চোখেও এটুকুই ঠেকেছে। আমরা বরং আর একটু এগোনোর চেষ্টা করি। আরো ভালো করে খেয়াল করলেই দেখবেন হাতদুটি একটু বেশিই লম্বা যেন। পাও যেন একটু অস্বাভাবিক লম্বা। সোজা কথায় পাশ্চাত্যে যাকে প্রোপোরশান বলে, মানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক অনুপাত, তা বেমালুম অস্বীকার করা হয়েছে। নগ্নতার দিকটা এখন আলোচনাতেই আনছি নে। এই যে বাস্তব অনুপাতকে অস্বীকার করার প্রবণতা তার কারন ভাববিস্তার। শিল্পী বাস্তবটুকু পাথেয়মাত্র করেই বাস্তব পেরিয়ে ভাবের দিকে ছুটেছেন। এইখানে এসে ফর্ম ভাঙে। আমরা যে মূর্তি বলি, তা এই বাস্তবটুকু। আসলে মূর্তির যাত্রা বিমূর্ততার দিকে। আবার বিমূর্ততাকে বুঝতে গেলেই মূর্তি লাগে আমাদের।

মূর্তিটুকু বিজ্ঞান। মূর্তি পেরিয়ে যে বিমুর্ততার দিকে যাত্রা শিল্প সেইখানে। সেই শিল্পের ভাবরাজ্যে বিজ্ঞান চলে না। তাই শিল্পীও আর বাস্তবের তোয়াক্কা না করে তার মূর্তির হাত বেয়াদপ লম্বা করে ফেলেন। যখন আমরা ফর্ম বলি তখন এই মূর্ত আর বিমূর্ত দুদিককেই নির্দেশ করে। ফর্ম তাই দুরকম – Concrete (মূর্ত) আর Abstract (বিমূর্ত)/ মজাটা হলো এই বিমূর্ততার আস্বাদ পাশ্চাত্য পেয়েছে এই হালে – মাত্র শতখানেক বছর আগে। আর সিন্ধুসভ্যতার মূর্তিটির সময়কাল প্রায় খ্রীষ্টপুর্ব ২৫০০। তা বলে ভাববেন না সে সময়ে বাস্তবের কঠোর অনুসরণ করে মূর্তি বানাতে জানতেন না শিল্পীরা। যেমন ওই গ্রীক ভাস্কর্য হয় আর কি। যাকে আমরা শিল্পের একমাত্র পরাকাষ্ঠা ভাবতেই অভ্যস্ত। সিন্ধুসভ্যতার আর একটি মূর্তি দেখি।

জন মার্শাল সাহেবের নেতৃত্বে লাল পাথরে তৈরি এই মূর্তিটি আবিস্কার করেন পণ্ডিত মাধব স্বরূপ বৎস। মূর্তিটি সম্পর্কে মার্শাল সাহেবের মন্তব্য দেখে নেওয়া যাক একবার –

“. . . it seemed so completely to upset all established ideas about early art. Modelling such as this was unknown to the ancient world up to the Hellenistic age of Greece, and I thought, therefore, that some mistake must surely have been made. . . .. This is work of which a Greek of the fourth century B.C. might well have been proud. And yet the set of the figure, with its rather pronounced abdomen, is characteristically Indian, not Greek; and even if Greek influence could be proved, it would have to be admitted that the execution is Indian.”

(Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization, Vol. I, p. 46).

পাশ্চাত্যের উন্নততম গ্রীক সভ্যতায় যাকে Contrapposto বলে তার প্রাচীণতম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী নাগাদ। যেখানে ত্রিভঙ্গের দৃশ্যগত ধারণা ব্যবহার হচ্ছে খানিক! পাশ্চাত্য Contrapposto ভঙ্গিতে তৈরি ‘ক্রিটিওস বয়’ দেখে কী হরপ্পার ওই লালপাথরের মূর্তির চেয়ে আরো উন্নত কিছু মনে হয়? মার্শাল সাহেবেরও মনে হয়নি।

হরপ্পার মূর্তিটি তৈরি ‘ক্রিটিওস বয়’-এর দুহাজার বছর আগে। ফলে মার্শাল সাহেবের বিস্ময় স্বাভাবিক।

তার চেয়েও বড়ো কথাটি হলো আমাদের দৃষ্টিতে হরপ্পার লাল পাথরের ‘টরসো’ খানা থেকে ঐ মেয়েটিই আমাদের প্রাণের সুর। আমরা তখনই বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের দিকে ঝুঁকতে জানি খুব স্বাভাবিক বোধে। পাশ্চাত্যে রেখা ভাঙতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৮৫০ অবধি! সাররিয়্যালিজম থেকে আধুনিকতা যা কিছু ধারণা সবই ১৯০০ সালের আগে তেমন জোরালো নয়। আর আমার কাছে ওই ‘ডান্সার গার্ল’ পাশ্চাত্য যাকে আধুনিকতা বলে তার চুড়ান্ত প্রকাশ। হ্যাঁ, আজ থেকে ওই সাড়ে চার হাজার বছর আগেই। তাই পাশ্চাত্য আধুনিকতার ধারণা আজকাল একটু জোলো আর পানসে লাগে!

আমাদের কথায় আসি। মূর্ত আর বিমুর্তের কথায়। আমাদের দেশে মূর্তি বেশিরভাগ সময়েই ধর্মের সাথে যুক্ত। ধর্ম বাদ দিয়ে মূর্তি আলোচনা সম্ভব নয়। এও এক ঝামেলা বটে। এতে হয় কি, মানুষ শিবের বাড়ি কৈলাস পাহাড়ে আর গাঁজা বাগছাল টুকু বোঝে। তারপর বিমূর্ততার দিকে আজকাল আর এগোতে পারে না। আমার মতে এ দৈন্য পাশ্চাত্যেরই কুপ্রভাব! আমাদের প্রত্যেক দেবদেবীর মূর্তি কল্পনাতেই আপনি সরাসরি দেখতে পাবেন ফর্মের বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়েছে যথেচ্ছ। দুর্গার দশটা হাত কি রাবণের দশটা মাথার কথাই ভাবুন। বহু বহু পরে পাশ্চাত্য আধুনিকতায় ‘Hyperbole’ বলে এক প্রকরণ আবিস্কার হবে। এই ইংরাজি শব্দটির শিল্পগত অর্থের সঠিক বাংলা হতে পারে ‘বিমূর্ত আধিক্য’, যা বাস্তবকে পেরিয়ে আরো বাড়িয়ে দেখে। দুর্গার দশহাতকে নেহাত পাশ্চাত্য ঢঙে hyperbole বলেই ভাবা শুরু করে দেখুন দেখি কি দাঁড়ায়? দুর্গামূর্তিকে যদি সাররিয়্যাল না বলা যায় তাহলে আমার আজও সাররিয়্যালিজম ভালো করে বোঝা হলো না।

আমাদের দেশীয় মূর্তিগুলোকে যদি ধর্ম বাদ দিয়ে দেখতে পারেন, পৌরাণিক গল্পগুলো বাদ দিয়ে দেখতে পারেন তবে যা দেখবেন তা হল এক একটি অনুপম ভাস্কর্য। যার প্রত্যেকটাই কিছু বিমুর্ত ধারণাকে প্রকাশের জন্য তৈরি করা হয়েছে। আসলে দেব দেবীর ধারণাটাই মূলে তাইই। সে অন্য প্রসঙ্গ। যদি প্রশ্ন করা যায় মূর্তির দরকার পড়লো কেন, তাহলেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়। দুর্গার পুরো ব্যাপারটাই দেখুন না। মেয়েটি হিমালয়ের কন্যা বটে। তা আপনার হিমালয়কে মানুষ ভেবে নিতে কোন অসুবিধে হয় নি। তারপর সে দশহাতে অসুর বধ কল্লে। তাতেও কারো কোন সমস্যা মনে হয় নি। তা দেবদেবীরা ত অমনই হয়। এ গল্পখানা আপাততঃ মন থেকে সরিয়ে ফেলুন। হিঁদুত্ববাদীরা আজকাল আবার খুব প্রবল ভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে এ গল্প সরানো নেহাত সহজ নয়। তাও আলোচনার খাতিরে যদি সরিয়েই রাখা যায়, মিসেস দুর্গা বলে যদি কেউ নেই বলে ভেবে নেওয়া যায় কয়েক মিনিটের জন্য! ভাবা যাক এটি আধুনিক একজন ভাস্করের করা একটি ভাস্কর্য। কবিতা বললেও হয়। তবে সে বোধহয় আরো জটিল হবে অনুমান করা। এবং ধরা যাক এই ভাস্কর তার কাজের মধ্যে দিয়ে কিছু বলতে চান, কিন্তু সে কথা বোঝার জন্য মানে বই লেখেননি। নিজের নামটুকুও প্রকাশ করেননি। এ একরকম আমাদের নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে গোছের ব্যাপার। তার মানে হাজার জন হাজার রকম বুঝবে। তা হোক। আমরা একরকম চেষ্টা করি। পাঠক তার নিজের মত করে আবার অন্য দিকে যেতেই পারেন।

যে দুর্গামূর্তিটি আশ্বিন মাসে দেদার পুজো করি আমরা সেটির কথাই বলছি। প্রথমেই দশখানা হাত। দশ বলতে আমার দশ দিক বা দশ ইন্দ্রিয়ই মনে আসে প্রথমে। সেই দিকেই যাই। হাত মানে তো নিজের কন্ট্রোল। অর্থাৎ এই মেয়েটির দশ দিক দশ ইন্দ্রিয় নিজের হাতের মধ্যেই কন্ট্রোলে আছে। চৌখস এবং ভয়ঙ্কর শক্তিশালী মেয়ে বটে তবে। তার বাহন হলো গিয়ে সিংহ। যে কিনা পশুরাজ। তা পশুরাজকেই যখন বশ করেছে, যাবতীয় পশুপ্রবৃত্তিও বশ করেছে নিশ্চয় সে মেয়ে। দশ হাতে দশ আয়ুধের বিস্তারে আর গেলুম না। পাঠক নিশ্চয় তার ভাববৃত্তি অভ্যাস করবেন। তারপর দেখি অসুর। মহিষরূপী অসুর। তা মোষ তো নিশ্চয়ই দেখেছেন। মোষের স্বভাব সম্পর্কে কিছু আইডিয়া আছে কি? অসম্ভব ভয়ঙ্কর জেদি আর একগুঁয়ে প্রাণী। যাকে বলে মোষের মত গোঁ। মানুষের এ বৃত্তির প্রকাশ ঘটে অহঙ্কারে। এই অহং কে বশ করা যায় না। একে বধ করতে হয়। এই মহিষ। এই অসুর।

মেয়ে আবার একলা নয়। তার ছেলেমেয়ে আচে গোটাচারেক। একেকজন জীবনের এক এক পর্বকে ধরেন। আগে লক্ষ্মী ম্যাডাম ছাড়া আর কার কথা বলি। উনি না থাকলে যে জীবন চলে না তা আর বলতে। অর্থ চাই বটে। লক্ষ্মী আছেন। তার আবার বাহন পেঁচা। ইনি পেঁচা বশ করতে গেলেন কেনো? কী বলতে চান ভাস্কর? পেঁচা হলো দিবান্ধ। অর্থ হলে মানুষ যা হয়। লক্ষ্মী পেঁচা বশ করেছেন তার ইঙ্গিত এই অর্থের স্বভাবই হলো অর্থবানকে দিবান্ধ করে দেওয়া। এ পেচকবৃত্তি জয় না করতে পারলে লক্ষ্মীলাভ হয় না।

আরেক বোন সরস্বতী। অর্থের পর সরস্বতী হলো জ্ঞান। তার বাহন হাঁস। ভাস্কর বেড়ে সাজিয়েছেন ইন্সটলেশানটিকে। হাঁস কাদা থেকে জল ফিল্টার করে খেতে জানে। এ বৃত্তি না অভ্যাস হলে জ্ঞান সম্ভব নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরমহংস বলে কথিত হন সেই কারনেই।

এরপর ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর ভেঙে যায় গণেশ-এ এসে। সিদ্ধিদেব গণেশ। সিদ্ধি ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য ভাস্কর এবার মর্ডানিজম ছেড়ে পোস্টমর্ডানিজমে ঢুকে পড়লেন। মানুষের দেহে জুড়ে দিলেন হাতির মাথা। ভাস্কর জানতেন কি না কে জানে যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে হাতির মস্তিষ্কই সবচেয়ে বড়। মানুষের মস্তিষ্কের ওজন যেখানে এক দেড় কিলো, হাতির মস্তিষ্কের ওজন প্রায় পাঁচ-ছয় কিলো। উন্নত চিন্তার জন্য দায়ী যে সেরিব্রাল কর্টেক্স অঞ্চল, তাও হাতির মস্তিষ্কেই সবচেয়ে বেশি। ফলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? সিদ্ধি মস্তিষ্কচর্চার ফসল। এবং সেব্যাপারে নিজের সীমাকে অতিক্রম করে অতিকায় চিন্তায় পৌঁছতে না পারলে হইবো নি। আর ইঁদুর বাবাজি? তার স্বভাবের দিকে দেখুন। ক্ষতি করা ইঁদুরের জাতস্বভাব। তা সিদ্ধি হলে ক্ষমতা আসে। তখন অন্যের ক্ষতির ইচ্ছে জাগতে পারে। সে বৃত্তি বশ না হলে সিদ্ধি অসফল।

অর্থ হলো, জ্ঞান হলো, সিদ্ধি হলো। এবার এদের সামলাতে হবে তো। রক্ষা করতে হবে। এইখানে এলেন কাত্তিকবাবু। ভাস্কর এনাকে দিলেন ময়ূর। কার্তিক শত্রুদমনে পারদর্শী। অনেকটা ময়ূরের মতই। সাপকে বিষসুদ্ধ হজম করে ফেলতে পারে ময়ুর। জানি নে ভাস্কর এও জানতেন কিনা ময়ূরের ওই অসামান্য রঙ একটা ন্যাচারাল মির্যাকল। যারা ফটোগ্রাফি চর্চা করেন তাদের জন্য একটা ছোট্ট তথ্য দিই – ময়ুর আসলে বর্ণহীন। তার পালকের ওপরে হাওয়ার বুদবুদ থাকায় সুর্যের আলো ভেঙে অমন বাহারি রামধনু রঙ হয়। সে পাখি কিন্তু ওড়ে না। এই যে আপাতঃবিপরীত গুলো পাওয়া যাচ্ছে এ কি যোদ্ধার রূপক হতে পারে? বা আরো গভীর করে বললে যোগী? যেমন ধরুন ময়ূরকূট শব্দটা। কূটনীতি বলেও একটা শব্দ হয়। ভাবতে পারেন এই কূট শব্দটা নিয়ে। শব্দটা আরো অনেক গভীরে যায়।

পিছনপানে শিবস্যার আছেন বটে। তবে বসের কথা আলাদা করে না বললে দুম করে রেগে যেতে পারেন বলে আপাততঃ বাদ দিলুম।

তাহলে এই দুর্গা মেয়েটির দশ দিক নখদর্পনে। সে দশইন্দ্রিয় বশ করেছে, সমস্ত পশুপ্রবৃত্তি বশ করেছে। অহং বধ করেছে। অর্থ, জ্ঞান, সিদ্ধি, সুরক্ষা তার আত্মজা। একজন মানুষজীবন এর থেকে বেশি আর কী হতে পারে? এই কি আদর্শজীবনের আইডিয়াল নয়? এবং শেষমেষ ভাবুন সে পুরুষ নয়। সে নারী। আমাদের ভাবনায় পুরুষ এবং নারীর ধারণা অত্যন্ত গভীর। এবং প্রায়শঃই তা একই মুদ্রায় এপিঠ ওপিঠের মত। এমন একটি মেয়েকে প্রণাম না করে, শ্রদ্ধা না করে উপায় আছে? এভাবে আরো একটু গভীরে যেতে পারলেই আপনি ভারতীয় দর্শনের ‘শক্তি’-র ধারণায় পৌঁছে যাবেন। ধর্ম নিয়ে যারা মাতামাতি করেন তারা কি এর থেকে বেশি কিছু বলেন? অহেতুক আয়োজন দিয়ে পুজো হয় না। পুজো হয় মনে, বনে আর কোনে।

আরেক কবি এক কাব্য লিখলেন এক রাজাকে নিয়ে। সে রাজা শত্রুবধের আগে পুজো করলেন দুর্গাকে। সে রামরাজার গল্পখানাও যদি একবার সাহিত্য হিসেবে রূপকার্থে দেখতে পারতো বাঙালিরা, তাহলে বুঝতো আজকে রামভক্ত রাজা নিজের ঐতিহ্য ভুলে আসলে রাবণসেবা করছে। নিজের সীতাকে সে প্রতিদিন বিক্রি করছে রাবণের কাছে। খেয়াল আছে তো সীতা চাষার মেয়ে। হালের ডগায় পাওয়া গেছিলো বলেই তার নাম সীতা। আজা সারাবিশ্বে এক ভয়ানক সমস্যা মাটিদুষণ। বিজ্ঞানীরা বলছেন আগামীদিনে চাষ অসম্ভব হয়ে পড়বে এই পৃথিবীতে। সীতার পাতালপ্রবেশ আসন্ন!

ফর্মের চরিত্রপরিচয় ধর্মের এই হলো ভিতরের কথা। মূর্তির প্রয়োজন কেবল বিমূর্ততার দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। মূর্তিটি হলো বিজ্ঞান। আর শিল্প হলো তার মধ্যে লুকিয়ে থাক বিমূর্ততা। যার বিস্তার এবং বিস্তৃতি ঈশ্বরের মতই অসীম। এবোধ গাঢ় না হলে ফর্ম বোঝার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র! আমাদের দেশীয় চিন্তায় আমরা আরো এগিয়ে যাই। মূর্ত আর বিমূর্ত নিয়ে আরো ভিতরে যাই। আমরা বুঝি বিমূর্তকে ধরতে গেলে মূর্তির প্রয়োজন। আর মূর্তির প্রয়োজন বিমূর্ততাতে পৌঁছনোর জন্যই। তাই বলছিলাম বিজ্ঞান আর শিল্পকে আলাদা করে দেখলে ভারি মুশকিল হয়ে যায়। ভারি মুশকিল হয়ে গেছে এতদিনে!

দেখা যাক এই সময়ের একটি বিখ্যাত ফোটোগ্রাফ। Daidō Moriyama-র তোলা এই ছবিটি।

কী দেখছেন? একটা কুকুর বই তো নয়। ফর্মখানা কুকুরের। Moriyama কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন ফর্ম-এর ত্রিমাত্রিকতা বা চরিত্রপরিচয় ধর্ম? প্রথমেই খেয়াল করে দেখুন, তিনি নেমে এসেছেন কুকুরের ‘আই অ্যঙ্গেল’-এ। ফলতঃ কুকুরের ফর্মকে আপনি দেখছেন কুকুরের উচ্চতা থেকেই। এই দৃষ্টিকোন ধীরে ধীরে আপনাকে নিয়ে যায় কুকুরের চরিত্রের দিকে। যা এই সমোচ্চতায় নেমে না এলে হয়তো হতোই না।

চরিত্রপরিচয় খেয়াল করলে আপনি দেখবেন কুকুরের মুখভঙ্গী। তার দৃষ্টি, ফিরে তাকানো। আপনি গররররর শব্দে কুকুরটির গজরানি পাচ্ছেন কি? এই হলো ভাব। এই ভাব ধরতেই তিনি এক্সপোজার, অ্যাঙ্গেল ইত্যাদি যাবতীয় পাশ্চাত্য প্রকরণ প্রয়োগ করছেন। কিন্তু অস্বীকার করছেন পাশ্চাত্য শিল্পবোধ। ফর্ম পেরিয়ে যাচ্ছেন নিঃশব্দে। আপনি আর কেবল কুকুর দেখছেন না। কোন একাকী সময়ে হয়তো বুঝবেন আপনার চারপাশের সারা পৃথিবী ঠিক ওইভাবেই চেয়ে আছে আপনার দিকে। এবং আরো একটু গভীরে গেলে বুঝবেন আপনিও এই চেহারার ব্যতিক্রম নন। এবং এক সময় এই সাধারণ কুকুরটির ভাব দেখে আপনার নিজের সেলফ পোর্ট্রেট মনে হতে পারে কি?

অনেক ফোটোগ্রাফারেরই এই আলোচনা ধান ভানতে শিবের গীত মনে হতে পারে। ফোটোগ্রাফিতে অমন ভাস্কর্যের মত করে ফর্ম ভাঙে না সবসময়। কাঁপাকাঁপি না করে আর গ্রেন ভরপুর না করেও ফর্ম ভাঙা যায়। গোলগাল পাথর দেখে শিবলিঙ্গ বা নারায়ণশিলা ভেবে ফেলতে আমাদের বাহ্যিক ফর্ম ভেঙে বিমূর্ততায় যেতে হয়নি। রাস্তা তো একটা নয়। এই পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত সহজ লোকায়ত পদ্ধতিতেও হয়। আপনি কেবল ভাবুন – নিজের গভীরে ডুব দিয়ে চেতন হয়ে দেখতে শিখুন। আপনার চেতনার রঙেই পান্না সবুজ হবে, চুনী হয়ে উঠবে লাল। আপনি যার দিকে চেয়ে বলবেন সুন্দর – সেই হবে ছবি।

………………………………

পুণশ্চঃ ~ অবন ঠাকুর খুব ভুল বলেছেন কি? ফটোগ্রাফের সঙ্গে ফটোকর্তার যোগ যে আজও পুরোপুরি হচ্ছে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে কথা অস্বীকারই বা করি কী করে?!

Get Curated Photography Update in Your Mailbox

Join our mailing list to get regular photography updates (not more than 5 in a month).

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

We respect your privacy and take protecting it seriously

এই Article-টি খুব ভালো বা দারুণ বলে মন্তব্য করা যায় না, যারা নিজেদের ‘ধরা’ ধারণা ভাঙতে পারেন এই Article তাদের জন্যে। এখানে হাঁস মশাইকে কাদা থেকে জল ফিল্টার করে পান করতে হবে না, এখানে শুধুই জল, আদ্যোপান্ত ‘Raw’ (হাঁস মশাই যদি Raw পানে অভ্যস্ত না হন তাহলে কিন্তু হজম হাবে না)

আমি প্রথম বিমূর্ত ধারণা পেয়েছিলাম জীবনের প্রথম drawing class যাওয়ার দিন | একটা portrait যার চোখ মূর্ত ধারণা কে ভেঙে ছুটে এসেছিলো আমার মননে! কেন জানিনা সেইদিন থেকেই proportional ধারণার ভিতর নিজেকে বন্দি রাখতে পারিনি! ফলস্বরূপ আমার ছবির বিষয় অদ্ভুত দাঁড়াতো। নম্বর না পাবার জন্য ছেদ পড়লো তাতে! সবাই বলত আমার দ্বারা আঁকা হবে না! যদিও সেই drawing শিক্ষিকা আমাকে উৎসাহ দিতেন মন যেমন চায় আঁকো | আজ Form er বিষয়ে পড়তে গিয়ে মনে পড়ে গেলো! চেতনার রঙে লাল হয়ে যেতো marksheet! বুঝলাম মানুষ আজও কতটা পাশ্চাত্য ভাব ধারায় নিমজ্জিত | শিল্পী তখন ই হয়ে ওঠা যাবে যখন বাহ্যিক জগতের অন্তরালে থাকা দর্শন এর খোঁজ মিলবে| চিন্তার প্রসর বাড়বে ||

এই কথাগুলো লেখা হিসেবে থাকাটা খুব দরকার ছিল দাদা। ক্লাসে আলোচনা হয়েছে বেশ কয়েকবার। তাই মনে গেঁথেই ছিল। তবু লেখাটা বার বার ফিরে যাওয়ার একটা স্থান তৈরী করে দিল।